执行程序中的司法拘留是人民法院为保障生效裁判文书的执行效力,依法对拒不履行义务的被执行人采取的临时性强制措施。司法拘留措施兼具强制执行与司法威慑双重功能:一方面通过限制人身自由促使被执行人主动履行债务;另一方面为法院开展财产调查、查封、扣押等执行措施提供实施条件,确保生效裁判的实质兑现。

一、司法拘留的适用情形

司法拘留作为民事强制执行措施的重要组成部分,主要针对严重妨害诉讼或执行秩序的行为,通过限制人身自由的方式实现震慑与矫正功能。

根据现行法律规定,司法拘留的具体适用情形可分为以下六类:

第一类为拒不履行生效法律文书确定义务,依据《民事诉讼法》第114条,被执行人存在隐藏、转移、变卖已查封、扣押财产,或者无正当理由拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的情形,法院可依法采取拘留措施。依据《民事诉讼法》第252条,被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务,应当报告当前以及收到执行通知之日前一年的财产情况。被执行人拒绝报告或者虚假报告的,人民法院可以根据情节轻重对被执行人或者其法定代理人、有关单位的主要负责人或者直接责任人员予以罚款、拘留。

第二类为妨害证据行为,包括伪造、毁灭重要证据,以暴力、威胁、贿买方法阻止证人作证或指使他人作伪证。

第三类为扰乱司法秩序行为,根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释(2022修正)》(以下称“《民诉法司法解释》”)第187条,对法院内哄闹滞留、毁损法律文书/查封标志、冲击执行现场、毁夺案件材料/执行装备、阻碍财产查控措施及其他类似行为,以及以暴力、威胁或其他方法阻碍司法工作人员执行职务,或在法庭审理中哄闹、冲击法庭的行为,法院可依情节轻重决定是否适用司法拘留。

第四类为侵害司法人员及诉讼参与人权益,包括对审判人员、执行人员、书记员、司法警察以及证人、鉴定人、协助执行人进行侮辱、诽谤、诬陷、殴打或打击报复。

第五类为虚假诉讼或恶意规避执行,依据《民事诉讼法》第115条及第116条,当事人恶意串通,企图通过诉讼、调解等方式侵害他人合法权益,或以诉讼、仲裁、调解等方式逃避执行,构成司法拘留的适用要件。

第六类为协助执行义务人拒不配合,根据《民事诉讼法》第117条,负有协助调查、执行义务的单位或个人无正当理由拒绝或拖延履行协助义务,法院可依法对其采取强制措施。

本文主要介绍强制执行程序中涉及的司法拘留措施。整体而言,执行程序中的司法拘留制度通过实体要件与程序规则的双重设定,既为打击妨害执行行为提供法律武器,又通过层级审批、书面决定、复议审查等程序构筑约束框架,实现强制措施适用合法性与必要性的统一。

二、司法拘留的三重审查维度

(一)适格主体审查

1. 被执行人

执行程序中,被执行人是司法拘留的主要适用对象。被执行人拒不履行生效判决、裁定确定的给付义务,经法院采取财产报告令、限制消费令等间接执行措施后仍拒不配合,或存在隐匿、转移、毁损财产等规避执行行为的,可对其采取司法拘留措施。实践中,对被执行人采取司法拘留需重点审查其客观行为表现和主观恶意程度,避免简单以“执行不能”作为适用依据。具体而言,执行中能够对被执行人实施司法拘留的情形主要包括:

拒不履行类。根据《民诉法司法解释》第188条规定,被执行人拒不履行生效法律文书的行为主要包括:(1)在法律文书发生法律效力后隐藏、转移、变卖、毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的价格交易财产、放弃到期债权、无偿为他人提供担保等,致使人民法院无法执行的;(2)隐藏、转移、毁损或者未经人民法院允许处分已向人民法院提供担保的财产的;(3)违反人民法院限制高消费令进行消费的;(4)有履行能力而拒不按照人民法院执行通知履行生效法律文书确定的义务的。

抗拒、妨害执行类。根据《民诉法司法解释》第187条规定,被执行人以暴力、威胁或其他方法阻碍执行行为主要包括:(1)在人民法院哄闹、滞留,不听从司法工作人员劝阻的;(2)故意毁损、抢夺人民法院法律文书、查封标志的;哄闹、冲击执行公务现场,围困、扣押执行或者协助执行公务人员的;(3)毁损、抢夺、扣留案件材料、执行公务车辆、其他执行公务器械、执行公务人员服装和执行公务证件的;(4)以暴力、威胁或者其他方法阻碍司法工作人员查询、查封、扣押、冻结、划拨、拍卖、变卖财产的。

拒不报告财产类。(1)被执行人未报告、无正当理由逾期报告、拒绝报告、虚假报告财产情况以及财产发生转让、出租、设立权利负担等变动的;(2)拒绝交出或者提供虚假财务会计凭证,给申请执行人造成损失的。

对于有履行能力而拒不履行的被执行人,除可能面临司法拘留外,其行为性质可能触犯《刑法》第313条拒不执行判决、裁定罪,形成民事强制措施与刑事制裁的衔接。

2. 执行担保人

担保人在担保期间届满后未履行担保责任的,法院可裁定执行担保财产或追究担保人责任。若担保人存在转移担保财产、虚假担保等情形,构成拒不履行生效法律文书确定义务的,可适用司法拘留。需要注意的是,此类适用需严格区分民事担保责任与强制措施的关系,确保担保人抗辩权与执行效率的平衡。

3. 协助执行义务人

协助执行义务人也可构成司法拘留的适用对象。负有协助执行义务的单位或个人拒绝办理财产权证照转移、拒不协助查询冻结财产、拒绝扣留收入等情形,法院除责令履行协助义务外,可对单位主要负责人或直接责任人员采取拘留措施。此类适用突出强调协助义务的法定性,如银行、用人单位等特定主体因法律明确规定或执行法院裁定而负有协助义务。

4. 案外人

案外人若干扰执行,可能成为司法拘留对象。案外人以暴力、威胁或其他方法阻碍司法工作人员执行职务,或对执行人员、协助执行人进行侮辱、诽谤、诬陷、殴打等,法院可采取拘留措施。此情形强调行为的妨害性和即时性,如冲击执行现场、抢夺执行标的物等直接对抗行为。需要注意的是,案外人提出执行异议属法定救济途径,但滥用异议权拖延执行或虚构事实扰乱执行秩序的行为,可能被认定为妨害民事诉讼而适用拘留措施。

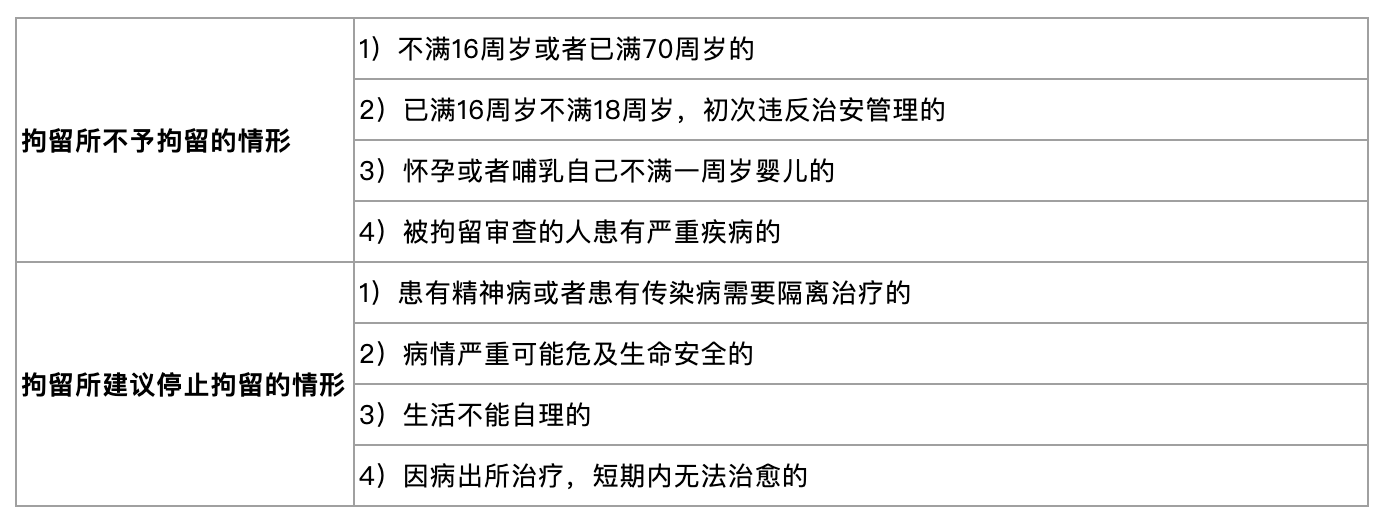

5. 特殊主体限制

对特殊主体适用司法拘留需注意法律特别规定。对人大代表、政协委员采取拘留措施需遵循《代表法》《政协章程》规定的报告程序;对外国人、无国籍人拘留需通报外事部门;对孕妇、未成年人等特殊群体则严格限制适用(详见下表)。这种差异化处理体现司法拘留适用的谦抑性原则,避免因强制措施适用不当引发次生问题。

(二)身体条件审查

在身体条件审查方面,法律明确禁止对特定身体状况人员实施拘留。根据《拘留所条例实施办法》第18条、第19条,对于患有严重疾病(如急性传染病、严重心肺功能不全、恶性肿瘤晚期等)、生活不能自理、患有传染病或者精神病等特殊群体,应当进行医疗诊断或专业评估。必要时,可委托具备资质的医疗机构进行专项检查,如拍胸片查肺部疾病、传染病,做心电图查看心脏情况等,同时可结合被拘留人近期体检报告、家属陈述等材料综合判断其身体健康情况,确保检查结果的客观性与科学性。

(三)程序审批机制

司法拘留的启动须由合议庭或独任法官提出具体意见并制作决定书,经法院院长批准后实施。因哄闹、冲击法庭,用暴力、威胁等方法抗拒执行公务等紧急情况,必须立即采取拘留措施的,可在拘留后,立即报告院长补办批准手续,院长认为拘留不当的,应当解除拘留。拘留决定书需载明被拘留人基本信息、违法事实、法律依据、拘留期限及救济途径,并须在实施拘留后24小时内送达被拘留人及其家属。由司法警察将被拘留人送交当地公安机关看管,由拘留所负责具体羁押管理,收押时需进行健康检查并记录备查。

被拘留人有权依据《民事诉讼法》第119条向上一级人民法院申请复议,复议期间不停止执行。上级法院经审查认为存在适用法律错误或程序违法的可撤销或变更原决定。

根据《民事诉讼法》第118条,司法拘留的期限为15日以下。拘留期间如被拘留人承认并改正错误或出现健康风险等特殊情形,经院长批准可提前解除。

三、影响司法拘留执行的主要因素

(一)被执行人位置的难查明

被执行人位置信息的查明是实施司法拘留的前提。《最高人民法院关于严格规范终结本次执行程序的规定》要求法院通过网络查控系统查找财产线索,而被执行人位置信息作为动态人身数据,并未被明确纳入法院必须主动查控的范畴。执行案件终本的条件之一为“被执行人下落不明的,已依法予以查找”,但实践中被执行人位置信息主要依靠申请执行人提供。除与执行人员发生直接妨害执行行为、扰乱执行秩序的冲突情况下法院可以直接采取拘留措施,对被执行人采取拘留措施,通常申请执行人承担了实质性的线索查明义务,而法院更多扮演“被动响应”角色。被执行人位置信息的查明难度较大,使大量具备履行能力但故意逃避执行的被执行人得以游离于司法拘留措施之外。

考虑到个人隐私及人身自由保护,执行程序中能否采用通信手段定位被执行人具有极大争议,法院通常不会委托通信公司通过手机号码定位等方式定位被执行人。一般情况下,如法院已经对被执行人限制高消费或限制出境,当被执行人尝试通过乘坐飞机、高铁出行时,法院可以通过该记录获得被执行人位置,部分法院可以与铁路管理部门、公安机关合作,在获得被执行人乘坐飞机、高铁信息时堵截。[1]

(二)异地拘留的高成本

被执行人为逃避法律义务,不一定会停留在执行法院辖区,而异地执行拘留的成本高、风险大。根据《民事诉讼法》第179条规定,被拘留人不在本辖区的,作出拘留决定的人民法院应当派员到被拘留人所在地的人民法院,请该院协助执行,受委托的人民法院应当及时派员协助执行。异地执行拘留从法律规定层面来说确实可行,但因涉及异地法院以及公安机关跨区域协调联动,对程序衔接、处理效率、执行成本等提出了较高要求,可能削弱法院执行积极性。

观察近年来的司法实践,可以发现多地法院正通过创新协作机制和信息化手段推动落实异地拘留。例如,筠连县法院、会理法院等设立“执行110”响应机制,通过与当地法院看守所等的协助,实现现场执行,将被执行人成功送拘。[2]部分地方高院建立执行指挥平台,实现跨省法院及公安部门的协调与联动完成拘留程序。[3]这些案例表明,不少执行法院在信息技术手段的加持下,实现异地拘留、显著压缩被执行人逃避空间。

(三)健康检查的严标准

被人民法院依法决定司法拘留后,被执行人的拘留在拘留所执行。如前所述,拘留所收拘时,需要对被拘留人身体健康检查。拘留所谨慎起见,采纳的健康检查标准较严格,可能与社会现状脱节,导致拘留措施“落地难”。北京市门头沟区法院法官指出,拘留所对于收拘人的身体健康检查很严格,类似于高血压等慢性病都是拘留所拒收的疾病之一。现代社会亚健康普遍存在,但检查出类似慢性疾病时,法院对被执行人便无法适用司法拘留措施。一些被执行人也充分利用“不佳”的身体状况对抗法院执行,导致法院几经周折找到的被执行人在被拘留所拒收后又再次下落不明,造成执行困难。[4]

四、连续拘留的可行性

对妨害诉讼或拒不履行生效裁判的行为,法院可采取司法拘留措施,我国现行法律并未对司法拘留的次数作出明确限制,但规定“对同一妨害民事诉讼行为的罚款、拘留不得连续适用”,仅允许针对新的违法行为重新决定拘留。《民诉讼法司法解释》第184条明确强调“同一行为”的不可重复处罚性,而“新行为”则构成执行法院经过裁量后再次决定拘留的正当基础。

司法拘留的“连续适用”需满足三重要件:其一,存在新的妨害行为或拒不履行情节,且需有充分证据证明具有独立可罚性。例如,若被执行人首次因隐匿财产被拘留15日,释放后继续实施转移财产、暴力抗拒执行等新行为,法院可再次拘留。上海闵行法院一执行案件中,何某某驾车加速逃离致执行人员受伤,构成了新的妨害行为,法院据此作出拘留15日并罚款10万元的裁决。[5]其二,程序上需严格遵循《民事诉讼法》决定程序,并保障被执行人的陈述申辩权,审查其是否存在不履行生效裁决确定的义务的正当理由。其三,严格遵守法律关于拘留期限的限制,不得突破实体法对人身自由限制的底线。

以下几种情形可达到对被执行人“连续拘留”的效果:(1)被执行人同时存在两个以上可被拘留的法定事由,被执行人因某一情形被拘留后,申请执行人可根据被执行人存在其他规避执行情形再次申请司法拘留。如因拒不报告财产行为被裁定被拘留后,可根据被执行人违反限制高消费令进行消费再次申请拘留。(2)被执行人在首次司法拘留结束后短时间内又出现了其他妨碍、规避执行的行为,申请执行人也可及时再次申请司法拘留。(3)被执行人在同一法院涉及多个执行案件的,或者被执行人在其他法院还有执行案件的,可通过不同的执行案件申请对被执行人实施拘留。

注释:

[1] 参见:长法微言:《以案释法 | 被“限高”后大胆乘机?宽城法院执行局紧急出击!》,https://mp.weixin.qq.com/s/zsEziqhCrWAk1fd6WyVXPA

[2] 参见:筠连县法院:《虽远必“拘” 筠连县法院首次跨省实施异地拘留》,https://mp.weixin.qq.com/s/EAvYZPs5WjbFqyXBF11oOA;会理市人民法院:《“执”责在身 虽远必行》,https://mp.weixin.qq.com/s/G1O4v_dR-5TKAPfXcauVHQ

[3] 参见:滨海新区法院:《异地拘留六步法,跨域协调一案通》,https://mp.weixin.qq.com/s/37KNclQ5pr5WlhQSyFmM_g

[4] 详见:高兵《浅析执行中适用司法拘留存在的问题与对策》,https://www.chinacourt.org/article/detail/2013/06/id/1011321.shtml

[5] 详见:《为抗拒执行开车突然加速险将执行人员带倒:拘留加罚款!》,https://news.qq.com/rain/a/20250402A05WHA00