引言

2024年8月20日起,最高人民法院、最高人民检察院发布的“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2024〕10号,下文简称《解释》)正式施行。《解释》重点阐述了经《刑法修正案(十一)》修订后洗钱罪的司法适用问题,相比2009年最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕15号,下文简称《2009年解释》,由《解释》废止)和2020年“两高一部”《关于办理洗钱刑事案件若干问题的意见》(法发〔2020〕41号,下文简称《2020年意见》)对洗钱罪的司法认定有一定变化。本文将结合实务判例,对新司法解释背景下洗钱罪司法认定的重点问题展开分析,并在此基础上提出洗钱犯罪刑事辩护的若干要点。

一、《解释》对洗钱罪客观行为方式的调整

对比《解释》和《2009年解释》可以发现,《解释》对《刑法》第191条第1款第5项“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的认定有所调整。下表反映了《解释》与《2009年解释》关于洗钱罪客观行为方式表述的不同。

《解释》把通过“拍卖、购买金融产品”、“买卖储值卡、黄金等贵金属”、“‘虚拟资产’交易或金融资产兑换”的方式转换犯罪所得及其收益明文列举为洗钱罪的客观行为,旨在针对性规制实践中存在的典型洗钱行为。最高司法机关工作人员在发布《解释》的新闻发布会上指出,“随着互联网技术的广泛应用,洗钱手法也不断翻新升级,虚拟币、游戏币、‘跑分平台’、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式……还出现新型的地下钱庄,上游犯罪行为人通过地下钱庄利用虚拟币、游戏币等跨境转移资产,涉案金额高、查处难度大,对打击洗钱犯罪提出了新的更高的要求。”[1]《解释》将“虚拟资产”交易明确纳入“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的具体类型,意在与时俱进,打击新型洗钱犯罪。

围绕《解释》对洗钱罪客观行为方式的调整,有必要讨论的问题有二。其一,《解释》将《2009年解释》规定的各类洗钱行为方式中“协助”一词删除,未区分“自洗钱”与“他洗钱”,是否意味着,“自洗钱”与“他洗钱”的客观行为方式完全一致?其二,《解释》删除了《2009年解释》第2条第6项把“协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境”列为洗钱罪客观行为方式的规定,是否表明,这一行为不再以洗钱罪定罪处罚?

就第一个问题而言,需要坚持的原则是,不能将本犯上游犯罪的自然延伸行为(如占有、获取、窝藏等)认定为独立的洗钱行为,否则将有违禁止重复评价原则。关于“洗钱”的内涵,人民法院案例库入库案例“姜某掩饰、隐瞒犯罪所得案”[2]裁判要旨指出:“洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的区分并不仅仅以上游犯罪的范围为准,还应当兼顾犯罪客体及行为方式、主观明知内容等因素综合判断。行为人明知系他人受贿犯罪所得的现金和银行卡而提供场所藏匿,后又交给他人转移,均属于物理意义上的转移、窝藏行为,行为的落脚点在于掩饰、隐瞒实物本身,而非犯罪所得的性质和来源,不涉及资金形式的‘转换’或‘洗白’,应限定在掩饰、隐瞒犯罪所得罪这一普通赃物犯罪的范畴里,依法构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。”依此见解,“洗钱”应限定为资金形式的“转换”或“洗白”,而不包括物理意义上的转移、窝藏等。从国际视角考察,《德国刑法典》为将纯粹自我包庇行为排除出洗钱罪处罚范围,在第261条第9款第2句规定行为人因参与上游犯罪已受处罚的,不适用洗钱罪定罪。2015年11月,因考虑到上游犯罪行为人将犯罪所得投入流通,使得犯罪财产进入合法的经济循环,会严重损害整个金融体系的信任,《德国刑法典》增加了第261条第9款第3句,规定上游犯罪的正犯或共犯将上述违法犯罪所得之物用于流通并隐瞒其非法来源,则不再适用第261条第9款第2句的不受处罚性规定。[3]可见,自洗钱犯罪的打击重心是使得犯罪所得自由流通、进入合法经济循环的行为,而非占有、获取、窝藏等本犯上游犯罪的自然延伸行为。本犯上游犯罪的自然延伸行为不具备“转换”或“洗白”的性质,不应认定为洗钱罪。在将“洗钱”狭义理解为具备“转换”或“洗白”特征的使犯罪所得“合法”流通的行为的基础上,将“自洗钱”与“他洗钱”的客观行为方式作统一理解是可行的。

另有最高司法机关工作人员编写的著作对“洗钱”的内涵作出了不同理解,认为“明知犯罪所得而获取、占有的行为”也属于洗钱罪规制的对象。[4]本文认为,即使对“洗钱”作前述广义理解,也应把“明知犯罪所得而获取、占有的行为”构成洗钱罪的范围限定在“他洗钱”的情形内。本犯只在物理意义上“获取、占有”上游犯罪所得,并未通过“转换”或“洗白”赃款使其“合法化”的,不足以构成独立的洗钱行为,不能认定为“自洗钱”犯罪。

就第二个问题而言,有观点认为,《解释》之所以删除“将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境”这一行为方式,是因为“携带、运输或者邮寄”只是在物理意义上转移、窝藏了赃款,不涉及资金形式的“转换”或“洗白”;为有效区分洗钱罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪这一传统赃物犯罪,《解释》将前述行为方式从洗钱罪的客观行为方式中删除,表明其应以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪论处。

本文不认同前述意见。《2009年解释》颁行于《刑法修正案(十一)》施行前,当时,《刑法》第191条第1款第4项规定的洗钱罪行为方式为“协助将资金汇往境外的”。显然,该项不能涵盖“将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境”——一方面,该项不包含从境外以各类方式转移赃款入境的行为;另一方面,根据新华字典的解释以及日常用语习惯,“汇”字本身只有“从地将款项寄到另一地”之意,通过“携带、运输”等方式将现金转移出境的行为不属于“将资金汇往境外”的范畴。因此,在当时,有必要通过司法解释明确,“将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境”属于《刑法》第191条第1款第5项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。《刑法修正案(十一)》将《刑法》第191条第1款第4项修改为“跨境转移资产的”之后,“将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境”的行为完全可以涵盖于该项中,而不必纳入第191条第1款第5项兜底条款规制的行为范围。因此,《解释》删去前述内容,应属于顺应立法修订的补正,而非旨在把“将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境”排除出洗钱罪处罚范围。

二、《解释》对洗钱罪“情节严重”认定标准的明确

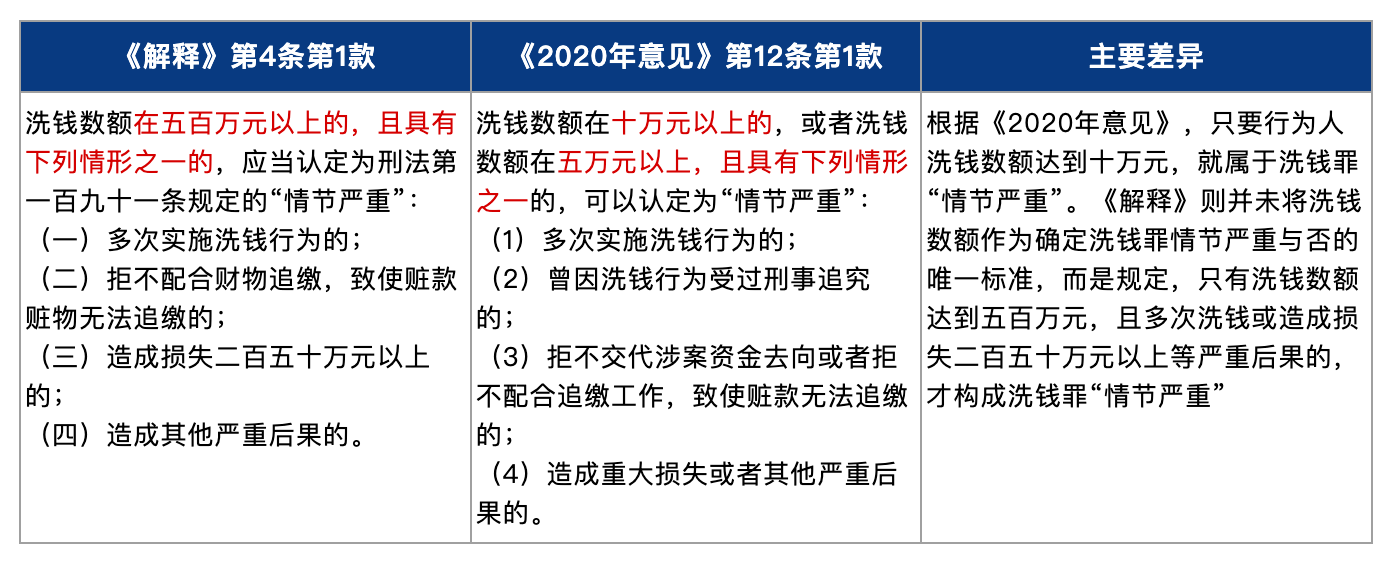

如下表所示,《解释》对洗钱罪“情节严重”的认定与《2020年意见》存在较大差异,新司法解释大幅提高了洗钱罪“情节严重”的认定标准。

《2020年意见》将洗钱数额是否达到十万元作为判定洗钱罪“情节严重”的唯一标准不甚合理。一方面,洗钱罪上游犯罪往往有巨额犯罪所得,洗钱数额十万元以上的案例相当常见,将洗钱罪的普遍样态认定为“情节严重”,与人们通常认知不符。另一方面,行为人一旦构成洗钱罪“情节严重”,就应适用“五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金”的刑罚。若将洗钱数额超过十万元视作“情节严重”,难免会造成上下游犯罪“量刑倒挂”的现象——例如,行为人犯贪污罪或受贿罪,若贪污受贿数额为十万元以上不满二十万元,依据“两高”《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2016〕9号)第1条,其贪污罪或受贿罪适用的刑法幅度为“三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金”,轻于对同一数额的贪污贿赂款洗钱所适用的刑罚。上游犯罪的社会危害性通常大于下游犯罪,前述结论有违罪刑相适应原则。

事实上,在《解释》施行前,已有法院注意到《2020年意见》在判断洗钱罪“情节严重”方面存在的不合理之处,未机械遵循其规定适用洗钱罪。人民法院案例库入库案例“李某、王某贷款诈骗、洗钱案”[5]中,被告人李某帮助上游犯罪的同案犯曾某转移贷款诈骗所得24万余元,洗钱数额已达十万元,但法院并未认定其行为构成洗钱罪“情节严重”,而只以洗钱罪判处李某“判处有期徒刑三年,并处罚金一万三千元”。该案裁判要旨指出:“考虑洗钱罪的洗钱数额往往比较大,如果单纯以犯罪数额作为认定‘情节严重’的情形,容易出现上下游犯罪量刑倒挂现象,不符合罪责刑相适应原则……对洗钱‘情节严重’的认定应符合罪责刑相适应的原则,不仅应考虑洗钱的金额,还应结合上游犯罪的性质、情节、行为人对洗钱的认知程度、洗钱的具体方式、洗钱行为对司法的妨碍程度、洗钱的获利情况、与上游犯罪人的量刑平衡等因素综合予以认定。”《解释》大幅提高洗钱罪“情节严重”的认定标准,可谓是对《2020年意见》相应标准的及时纠偏。

三、《解释》背景下洗钱罪的辩护要点

在《解释》颁行后,对于洗钱罪的刑事辩护,须着重把握以下内容。

第一,“自洗钱”犯罪的辩护。关于“自洗钱”行为定罪处罚的问题,最高司法机关工作人员坦承“是司法实践中的一大难题……在制定司法解释过程中,曾就‘自洗钱’入罪的例外情形以及‘自洗钱’犯罪与上游犯罪数罪并罚的问题作出规定,但由于各方面意见分歧比较大,未能达成一致共识,最终没有在司法解释中作出规定”,并强调实践中对“自洗钱”犯罪的认定应遵循主客观相一致原则、禁止重复评价原则、罪责刑相适应原则。[6]本文认为,“自洗钱”犯罪的辩护可从以下角度入手。

其一,辨明涉案行为系上游犯罪的环节,还是行为人客观上具备“洗白赃款”性质、主观上有洗钱故意的洗钱犯罪,将本犯单纯获取、占有、窝藏自身上游犯罪所得的行为排除出洗钱罪处罚范围。人民法院案例库入库案例“梁某飞洗钱、贩卖毒品案”[7]中,检察机关认为,被告人借用他人账户收取毒资的行为构成洗钱罪,法院不予认可。该案裁判要旨指出,“实施毒品犯罪的行为人使用他人银行账户、微信二维码等收取毒资的行为,属于毒品犯罪中的一个环节,不应将行为人收取毒资的行为认定为自洗钱行为。”刑辩实践中,对于控方认定为“自洗钱”犯罪的事实,应审慎考察,辨析其在剥离上游犯罪后是否仍构成独立的洗钱行为,防止被告人实施上游犯罪环节的行为被作为洗钱罪重复评价。

其二,在确定被告人确有“自洗钱”犯罪事实的情况下,应通过罪责刑相适应原则制约刑罚裁量,避免数罪并罚可能造成的量刑畸重局面。最高司法机关工作人员指出,“对‘自洗钱’行为定罪处罚,不但要考虑‘自洗钱’行为是否构成犯罪,也要考虑数罪并罚所判处的刑罚是否符合罪责刑相适应,还要考虑洗钱刑事案件对刑法体系、司法实践造成的影响和效果……对于一些争议比较大的,要慎重入刑。”[8]“李某、王某贷款诈骗、洗钱案”审理法院在判定被告人李某不属于“情节严重”时,理由有“考虑李某是为上游犯罪的同案犯洗钱,其也需要对上游犯罪承担刑事责任,其洗钱犯罪与其共同参与的上游犯罪具有直接相关性,且被告人李某未从曾某处获得非法利益,因此可以认定其洗钱的社会危害相对较小”。洗钱罪的打击重心通常是以洗钱为业、为上游犯罪实施提供便利的地下钱庄。相比之下,偶然为自身实施或参与的上游犯罪洗钱的行为危害性一般较小。一些上游犯罪者之所以实施“自洗钱”犯罪,只是因为持有的赃款难以迅速、妥当处理,并未主动、连续实施洗钱犯罪,对金融管理和司法活动的妨害有限。为贯彻罪责刑相适应原则和宽严相济的刑事政策,对于不同类型的洗钱犯罪,司法处理理应有所区别。刑辩实践中,应强调对“自洗钱”被告人有利的各类量刑情节,争取相对轻缓的刑罚。

第二,对洗钱罪“情节严重”指控的辩护。《解释》施行后,由于“情节严重”的认定门槛远高于《2020年意见》,即使是《解释》施行前实施的洗钱犯罪,也应依据“从旧兼从轻”原则适用《解释》判断是否属于“情节严重”,这点自不待言。《解释》明确采用“数额+其他情节”作为认定“情节严重”的标准,否定“唯数额论”,故在刑辩实践中,应据此反对仅以洗钱数额大为由判定“情节严重”的做法。立足辩护视角,对于在洗钱数额达到五百万元以上的基础上,足以确定被告人构成洗钱罪“情节严重”的几类情形,也应作限缩认定,以最大程度维护被告人权益。例如,对于“造成损失二百五十万元以上”,此处的“损失”应理解为洗钱行为本身造成涉案赃款无法追缴的情况(如将资产转移到境外,难以有效追赃造成的损失),而不宜涵盖投资风险现实化引起的资产贬值(如投资房地产、进行虚拟资产交易后,房价下跌、虚拟资产因市场风险贬值等)。

第三,利用《解释》第10条对被告人的宽宥条款,引导确有洗钱犯罪事实的行为人积极配合司法机关追赃挽损,争取从宽处理。《解释》第10条规定:“行为人如实供述犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益的,可以从轻处罚;犯罪情节轻微的,可以依法不起诉或者免予刑事处罚。”在新司法解释背景下,洗钱行为人对司法机关追赃挽损工作是否配合,对洗钱罪定罪量刑有较大影响。若行为人被认定为“拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴”,且洗钱数额达到五百万元,其将构成洗钱罪“情节严重”,适用第二档法定刑;若行为人能够被认定为“积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益”,则即使由于客观原因,涉案财物难以全额追缴,“赃款赃物无法追缴”的后果也不可能被认定系行为人“拒不配合财物追缴”所致,一般不构成“情节严重”。如果行为人在积极配合追赃挽损的同时构成坦白且认罪悔罪的,就可以适用《解释》第10条,争取从轻处罚、定罪免刑乃至不起诉的有利结果。

注释:

[1]《依法惩治洗钱犯罪,维护国家金融安全!“两高”相关部门负责人答记者问》,载微信公众号“最高人民法院”2024年8月19日,https://mp.weixin.qq.com/s/8SeHsqKrWPL0DbQFU4COMA。

[2] 参见山东省利津县人民法院(2013)利刑初字第91号刑事判决书。

[3] 参见王新:《自洗钱与上游犯罪的竞合适用》,载微信公众号“最高人民检察院”,https://mp.weixin.qq.com/s/qoj53omv6z5tZMwUwaFjgg。

[4] 参见胡云腾主编:《刑法百罪疑难问题精析》,人民法院出版社2022年版,第364-365页。

[5] 参见江西省泰和县人民法院(2022)赣0826刑初163号刑事判决书。

[6] 同前注1。

[7] 参见浙江省金华市中级人民法院(2023)浙07刑终350号刑事裁定书。

[8] 同前注1。