国际仲裁中的临时措施,作为保障仲裁当事人权益,确保仲裁庭审与执行顺利推进的关键环节,在国际仲裁中扮演着越来越重要的角色。国际仲裁临时措施的相关制度亦随着国际仲裁的全球化发展经历了不断发展变迁的过程,最为突出的变化是从以法院决定为主导的格局逐步发展为以仲裁庭决定为主导的格局,体现了仲裁作为替代性争议解决机制独立化和完整性的发展趋势。与此同时,中国的仲裁法在多年以来坚持法院决定主导的审查机制之外,亦开始探索向国际主流趋势靠拢的发展路径。本文将以《联合国国际贸易法委员会商事仲裁示范法》及当前主要成熟仲裁国家和地区的立法实践视角切入,结合我国现行仲裁法的现状以及修法草案,探讨中国在此方面仲裁立法修订的正确合理发展路径,以供业界参考。

一、仲裁临时措施的法律定义

临时措施在各国立法中长期以来并无统一和通行的定义。《联合国国际贸易法委员会商事仲裁示范法》(“《示范法》”)在最初的1985年版本中亦未进行定义,仅仅在第17条规定仲裁庭有权根据仲裁一方当事人的申请,决定针对涉案标的采取必要的保护性临时措施。2006年修订的《示范法》对临时措施首次进行了明确定义,并被仲裁示范法国家广泛接受。

(一)《示范法》2006年修正案对临时措施的定义

联合国国际贸易法委员会(“贸法会”)在2006年第39次会议上针对《示范法》进行了第一次重要的修订,此次修订的核心内容之一即为对临时措施进行修订完善,并特别增加了“临时措施和初步命令”(Interim Measures and Preliminary Orders)作为第4A专章。除在第17条第(1)款将此前1985版的第17条有关临时措施的条件内容简化删减为“仲裁庭经一方当事人的申请,有权采取临时措施”,特别在第17条第2款详细界定了临时措施的定义。根据该条的规定,“临时措施是以裁决书为形式的或另一种形式的任何短期措施,仲裁庭在发出最后裁定争议的裁决书之前任何时候,以这种措施责令一方当事人实施以下任何行为:(a) 在争议得以裁定之前维持现状或恢复原状;(b) 采取行动防止目前或即将对仲裁程序发生的危害或损害,或不采取可能造成这种危害或损害的行动;(c) 提供一种保全资产以执行后继裁决的手段;或(d) 保全对解决争议可能具有相关性和重要性的证据。”

(二)其他主流仲裁国家和地区对临时措施的定义

1. 英国。英国《1996年仲裁法》(Arbitration Act 1996)并未对临时措施给出定义,而是直接规定仲裁庭可以作出临时命令,包括保全资产、保全证据以及要求一方当事人采取或禁止特定行为。2025年修订版则明确了紧急仲裁员的决定具有可执行性。

2. 新加坡。新加坡属于示范法国家,其《国际仲裁法》(International Arbitration Act 1994, IAA)系以《示范法》作为蓝本制定,但《国际仲裁法》未针对临时措施给出具体定义,而是在第12条中列举了部分临时措施,包括证据保全、财产保全、临时禁令等。

3. 美国。美国《联邦仲裁法》(Federal Arbitration Act, FAA)是美国仲裁的基石,但《联邦仲裁法》亦未对临时措施作出具体定义。

4. 香港地区。香港《仲裁条例》(Arbitration Ordinance)系以《示范法》作为蓝本来制定的,并且亦将《示范法》第17条直接纳入了《仲裁条例》(第35条),其对临时措施的定义亦与《示范法》完全一致。

(三)中国法下对仲裁临时措施的界定

中国现行仲裁法没有采用“临时措施”这一表述,而是沿用《中华人民共和国民事诉讼法》(2023修正)(“《民事诉讼法》”)项下具体措施的分类表达,如财产保全、证据保全等。因此也更没有有关临时措施的具体定义,而是以不同条款分别加以规定,如《中华人民共和国仲裁法》(“《仲裁法》”)第28条第1款,“一方当事人因另一方当事人的行为或者其他原因,可能使裁决不能执行或者难以执行的,可以申请财产保全。”以及第46条“在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下,当事人可以申请证据保全。当事人申请证据保全的,仲裁委员会应当将当事人的申请提交证据所在地的基层人民法院。”当然,值得注意的是,部分地方法规和规章已经开始采纳“临时措施”的表达,如上海自贸区《关于适用<中国(上海)自由贸易试验区仲裁规则>仲裁案件司法审查和执行的若干意见》(2014年)、海南《自由贸易港仲裁条例》(2020年)、北京《关于为国际仲裁中心建设提供司法保障的若干措施》(2024年)采用了临时措施的表达来统一涵盖各类保全行为。

二、关于仲裁临时措施的国际立法实践若干问题

(一)仲裁庭的临时措施决定权

仲裁庭是否有权作出临时措施,即临时措施的作出主体,取决于各国立法规定或当事人之间的仲裁协议。由于实践中当事人很少会将此项约定写入仲裁协议,因此仲裁程序所适用的法律对此如何规定,影响重大。目前包括《示范法》在内的各主流仲裁立法一般均采仲裁庭有权作出临时措施的立场,以下分述之。

1. 示范法

《示范法》早在1985年出台之时即规定仲裁庭有权采取临时措施。根据该法第17条规定:“除非当事人另有约定,仲裁庭经一方当事人请求,可以命令当事任何一方就争议标的采取仲裁庭可能认为有必要的任何临时性保全措施。”虽然此条一般被认为属于附条件的有限临时措施,即需要(1)针对争议标的,(2)仲裁庭认为有必要,但其根本意义在于旗帜鲜明地开创了仲裁庭有权采取临时措施的国际立法先河。2006年,联合国贸法会进一步将《示范法》第17条进行了修订,规定“除非当事人另有约定,仲裁庭经一方当事人请求,可以准予采取临时措施。”不再强调需针对争议标的,亦不再强调必要性审查。可以看出,《示范法》对于仲裁庭采取临时措施的权力给予了极大的支持,几乎未附加任何条件,亦不做任何限制性审查。反映出立法者推动仲裁独立化发展的立法理念。

2. 新加坡

新加坡属于仲裁示范法国家,其有关涉外和国际仲裁的仲裁法《国际仲裁法》以贸法会《示范法》为蓝本,就仲裁庭是否可以采取临时措施采取了和《示范法》类似的立场,支持仲裁庭有权采取临时措施。与此同时,新加坡《国际仲裁法》明确将“紧急仲裁员”纳入“仲裁庭”的定义,规定紧急仲裁员亦可以采取临时措施。此外,在非紧急情况下,当事人向法院申请临时措施的,新加坡《国际仲裁法》要求仅在仲裁庭批准或当事人书面达成一致的情况下,法院才能采取临时措施。

3. 香港

香港也属于示范法法域,其《仲裁条例》也直接采纳了《示范法》第17条的内容,并将其作为条例的第35条。第35条内容为:“《贸法委示范法》第17条(仲裁庭下令采取临时措施的权力)《贸法委示范法》第17条具有效力,其文本列出如下 ......第17条:仲裁庭下令采取临时措施的权力(1)除非当事人另有约定,仲裁庭经一方当事人请求,可以准予采取临时措施......”。

4. 英国

英国虽然不是仲裁示范法国家,但是其仲裁法亦旗帜鲜明地支持仲裁庭有权采取仲裁临时措施。英国《1996年仲裁法》第38条规定,仲裁庭有权采取临时措施。临时措施包括财产保全、证据保全等,以确保争议标的的完整性或防止一方遭受不可弥补的损害。

(二)临时措施的效力和法院的审查标准

所谓临时措施效力,是指临时措施是否具有可以执行的约束力,以及是否要求(或禁止)法院在协助时进行实质审查。主流的仲裁法一般认为仲裁庭作出的临时措施具有执行约束力,同时不要求法院在协助执行时进行实质审查。以《示范法》为例,第17H条规定:“(1)仲裁庭发出的临时措施应当被确认为具有约束力,并且除非仲裁庭另有规定,应当在遵从第 17I条各项规定的前提下,经向有管辖权的法院提出申请后加以执行,不论该措施是在哪一国发出的。”第17I条进一步规定了:“受理承认或执行请求的法院不应在作出这一裁定时对临时措施的实质内容进行审查。”也即仲裁庭作出的临时措施应被确认为具有约束力,法院在承认和执行临时措施时不应对临时措施的实质内容进行审查。

英国《1996年仲裁法》则进一步强化了仲裁庭的主导地位和独立性,不仅明确赋予仲裁庭作出临时措施的权力,还允许仲裁庭通过发布强制命令等措施强化临时措施的效力。这一过程中,法院仅在仲裁救济程序穷尽时起到补充作用。第42条第3款规定:“除非法院确信申请人已就未遵守仲裁庭命令的情况用尽所有可用的仲裁程序,否则法院不应采取行动。”也即当事人须优先通过仲裁程序寻求救济,仅当仲裁措施不足以及时保护权益时,法院才介入干预。第44条第4款也说明,在非紧急情况下,法院采取行动通常需经过仲裁庭的许可。这种制度设计既默认了仲裁庭的固有权力,也通过减少司法提前介入节省了司法资源,更有助于培育第三方对仲裁制度的信任,为仲裁庭依托非强制力独立推进程序奠定基础。

新加坡《国际仲裁法》通过将调查取证、保全等临时措施直接规定在仲裁庭的权力范围内,确认了仲裁庭具有作出临时措施的权力。若需使临时措施获得与法院裁定同等的执行效力,仍需“经法院许可”[1],但法律未明确法院在审查该“许可”时是否进行实质审查。

香港《仲裁条例》虽在框架上与《示范法》接轨,明确将仲裁庭的临时措施权力、措施效力及法院支持条款区分开来,并在第17条授予仲裁庭采取临时措施的权力,但也通过第61条规定,仲裁庭的临时措施需经原讼法庭许可方可强制执行。这一“许可”环节的审查尺度,直接关系到仲裁庭权力从“纸面规定”到“实际落地”的实现。

(三)仲裁庭与法院的并行管辖权

仲裁庭与法院就临时措施的并行管辖权是指仲裁当事人既可以向仲裁庭申请临时措施,亦可以向法院申请临时措施,同时向法院申请采取临时措施不意味着放弃仲裁协议。有关仲裁庭与法院并行管辖权的一个主要问题是法院在多大程度上行使此管辖权,是优先管辖还是补充协助或者完全并列的角色和功能。不同立法采取的立场不同。

1. 《示范法》

《示范法》第9条规定,在仲裁程序进行前或进行期间内,当事一方请求法院采取临时保护措施和法院采取这种措施,均与仲裁协议不相抵触。因此可以看到,《示范法》允许仲裁庭和法院并行管辖权的存在,但并未规定法院是否具有优先管辖权。

2. 英国

英国《1996年仲裁法》第44条规定了法院同样有权在仲裁程序中发布临时措施,尤其在仲裁庭尚未组庭或者需要强制第三方配合时。若仲裁庭已组成,法院通常倾向于由仲裁庭优先处理临时措施,除非情况紧急或者需要法院强力支持。

3. 香港

香港《仲裁条例》也规定了仲裁庭和法院的并行管辖权,但亦规定在仲裁庭组成后,通常由仲裁庭优先处理临时措施申请。法院只在仲裁庭未完成组庭或需强制执行时,当事人可向香港高等法院申请临时措施。根据《仲裁条例》第45条,法院可协助执行仲裁庭的临时措施。

4. 新加坡

新加坡亦认可仲裁庭与法院的并行管辖权。若仲裁庭已组成,法院通常尊重仲裁庭的临时措施权,除非涉及第三方需强制执行。即在新加坡采取的是仲裁庭优先原则。另外,新加坡仲裁庭所作的临时措施无强制执行力,需要法院协助执行。

三、我国仲裁临时措施的立法现状及修改建议

(一)我国仲裁法临时措施的现行规定与问题

与国际主流的商事仲裁立法实践不同,我国现行《仲裁法》并未赋予仲裁庭采取临时措施的权力,而是规定临时措施只能由仲裁机构转交法院,由法院决定是否作出。《仲裁法》第28条第2款规定:“当事人申请财产保全的,仲裁委员会应当将当事人的申请依照民事诉讼法的有关规定提交人民法院。” 第46条规定:“在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下,当事人可以申请证据保全。当事人申请证据保全的,仲裁委员会应当将当事人的申请提交证据所在地的基层人民法院。”《民事诉讼法》第289条也规定:“当事人申请采取保全的,中华人民共和国的涉外仲裁机构应当将当事人的申请,提交被申请人住所地或者财产所在地的中级人民法院裁定。”换言之,在我国现行仲裁法下,仲裁庭对临时措施并无决定权。此规定与当前国际仲裁独立化发展的主流趋势不符,亦影响我国境内仲裁机构的国际化发展,降低我国境内仲裁机构对境外当事人的吸引力,亟待改变。

(二)仲裁法草案有关临时措施部分的演变发展

为解决我国仲裁法在临时措施条款与国际主流仲裁立法实践的偏离,2021年7月30日,司法部发布的《中华人民共和国仲裁法(修订)(征求意见稿)》(“《征求意见稿》”)增加了第三节临时措施,从第43条到第49条,规定了与财产保全、证据保全有关的条款。其中第43条规定:“当事人在仲裁程序进行前或者进行期间,为了保障仲裁程序的进行、查明争议事实或者裁决执行,可以请求人民法院或者仲裁庭采取与争议标的相关的临时性、紧急性措施。临时措施包括财产保全、证据保全、行为保全和仲裁庭认为有必要的其他短期措施。”此处,将仲裁庭与人民法院并列,作为了当事人可以请求实施临时措施等的对象。赋予了仲裁庭作出临时措施的权力。其它彰显仲裁庭具有该权力的条款包括:第47条第2款规定的“当事人向仲裁庭申请保全措施的,仲裁庭应当及时作出决定,并要求当事人提供担保。保全决定经由当事人或者仲裁机构提交有管辖权的人民法院后,人民法院应当根据相关法律规定及时执行。”第48条第1款规定的“当事人申请其他临时措施的,仲裁庭应当综合判断采取临时措施的必要性与可行性,及时作出决定。”

可以看出,此版修订已经在全力向主流国际仲裁立法实践靠拢,不但首次将临时措施的表达列入了仲裁法作为单列小节,同时明确了仲裁庭作出仲裁临时措施的权力,同时还明确了法院应当予以协助执行的责任和义务。

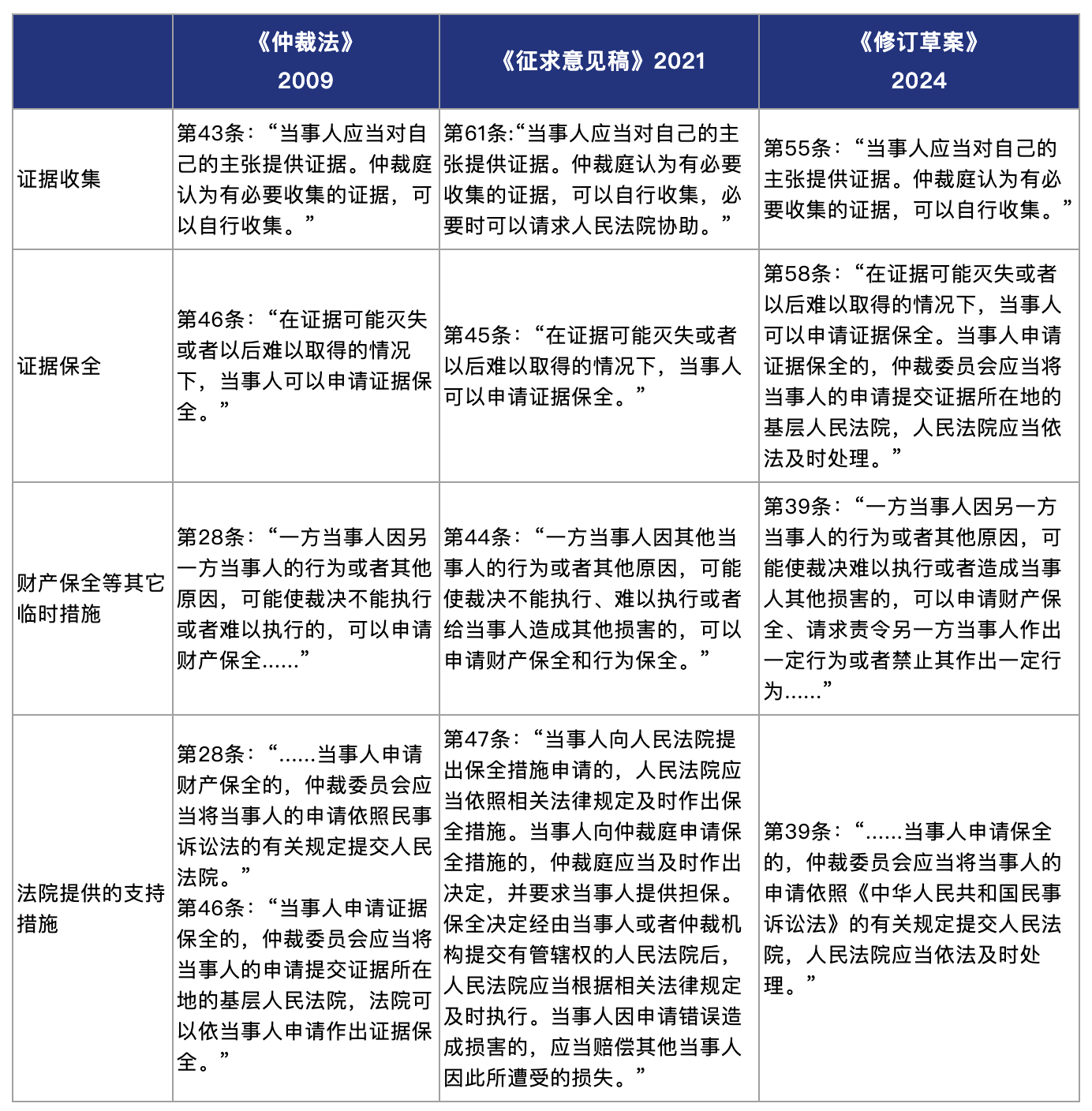

不过,遗憾的是,在2024年11月4日提请十四届全国人大常委会第十二次会议首次审议的《中华人民共和国仲裁法(修订草案)》(“《修订草案》”)中,临时措施小节被整体删除,仲裁庭作出临时措施的权力被重新调整回法院主导和优先模式,其他内容亦被整体删去,相当于重新回到现行仲裁法的立法模式。以下为两版修改稿与现行仲裁法有关临时措施的条款对比。

表:我国仲裁立法临时措施条款发展对比

《修订草案》有关临时措施修订内容的变化既折射出我国对于临时措施制度完全接轨国际主流立法模式立场的徘徊,也反映出立法者试图在“仲裁庭独立性”与“司法监督必要性”之间寻求平衡的审慎态度。但此种徘徊与审慎的立场,不但与主流国际立法趋势不符,亦落后于国内主要仲裁机构《仲裁规则》的发展趋势和实践,如中国国际经济贸易仲裁委员会、上海国际仲裁中心和北京仲裁委员会等主要仲裁机构的《仲裁规则》均修改规定了仲裁庭有权采取仲裁临时措施,从规则制度层面走在了我国仲裁法立法修订的前面。与此同时,在司法实践层面,2024年10月,北京市第四中级人民法院首次认可并执行了一例由北京仲裁委员会仲裁庭作出的临时措施决定,这是国内首例由仲裁庭作出临时仲裁决定并得到境内法院认可且实际执行的仲裁案件。故无论从国内部分主要仲裁机构的仲裁规则层面,还是从仲裁实务层面,均已在支持并实践仲裁庭作出临时措施的迈出了实质性的步伐。相较之下,《修订草案》中仍然坚持法院对仲裁临时措施的唯一决定权,已经不符合仲裁规则和仲裁实践的发展方向。

(三)关于仲裁法修订有关临时措施条款的修改建议

基于以上分析,在《修订草案》最终通过成为生效立法之前,我们建议重新审慎评估,司法监督固然有其必要性,但2024年《修订草案》将2021年《征求意见稿》赋予的仲裁庭临时措施的决定权重新收回,改回现有立法模式,无疑是与当前国际仲裁的主流发展趋势背道而驰的。在完全与《示范法》模式看齐有困难的情况下,我们建议可以参照香港《仲裁条例》的模式,即赋予仲裁庭作出临时措施的权力,但同时在执行阶段,可以给予法院一定的审查权或许可权。这样,在赋予仲裁庭权力,确保仲裁效率的同时,亦可以兼顾法院的司法监督权,防止临时措施的滥用损害当事人权益。

国际经验早已证明,仲裁制度的吸引力很大程度上源于其程序自主性和独立性。长远来看,《仲裁法》临时措施条款的完善,终究需要在接轨国际与立足国情之间找到平衡点:既要尊重仲裁作为民间争议解决机制的独立性,赋予其必要的程序主导权;也要通过合理的司法支持与监督,防范权力滥用。通过适度放宽仲裁庭对非紧急性临时措施的决定权,提升我国仲裁制度的吸引力、优化我国营商环境,让我国仲裁真正成为与国际接轨的高效争议解决途径。

注释:

[1] 见新加坡《国际仲裁法》第12(6)条。