自2014年Tether发行全球首只稳定币USDT以来,这一锚定特定价值标的、旨在破解加密货币价格波动难题的金融工具,已从加密生态的“辅助媒介”成长为重构全球金融体系的关键变量。据公开数据,截至2024年全球主流稳定币供应量合计达2038亿美元,较2019年增长超22倍,其作为连接去中心化金融(DeFi)与传统金融的桥梁,不仅支撑了加密经济中借贷、交易、衍生品等核心功能的落地,更通过现实世界资产(RWA)代币化技术,推动链上金融与实体经济深度融合——从光伏绿色资产的代币化融资,到跨境贸易中的秒级清算,稳定币的技术创新与场景拓展正重塑货币支付、资产流转的底层逻辑[1]。

随着香港《稳定币条例》正式落地与美国《天才法案(GENIUS Act: Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins)》生效实施,全球稳定币行业告别“监管模糊期”,迈入“规则驱动型”发展新阶段。作为区块链技术与金融创新深度融合的产物,稳定币既承载着跨境支付、资产代币化、去中心化金融等核心功能,其技术架构、运营模式与品牌价值又涉及复杂的知识产权问题,从支撑储备资产透明化的“实时审计系统”,到保障交易合规的“反洗钱追踪技术”,再到构建用户信任的品牌标识,知识产权已不仅是稳定币企业防范侵权风险的“防护盾”,更成为满足差异化监管要求、在全球市场竞争中建立壁垒的“核心武器”。

一、稳定币知识产权保护的复杂性

稳定币的双重属性决定了其知识产权保护的复杂性。作为加密资产,其底层区块链技术、智能合约代码等属于技术创新成果;作为金融产品,其品牌标识、运营模式又涉及商业信誉与用户信任。这种双重属性使得知识产权保护必须同时满足技术合规与金融监管的双重要求。

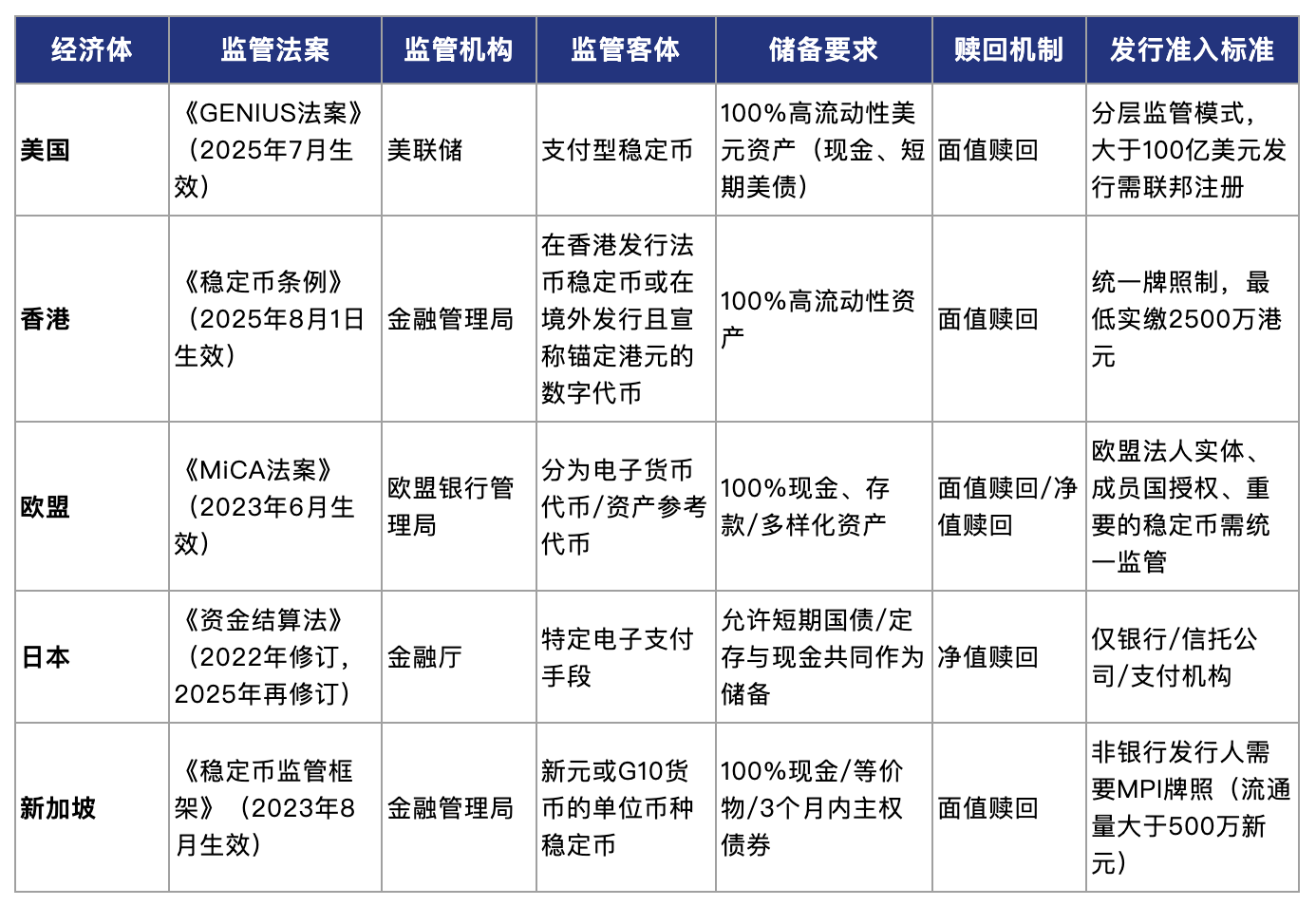

对于海外经济体监管导向方面,美国立足全球美元化战略,通过多机构协同与分类监管,鼓励锚定美元、储备透明的合规稳定币,将其作为数字美元全球化工具。《天才法案》确立首个联邦统一监管框架,要求刚性兑付与100%高流动性美元资产储备;欧盟以《加密资产市场监管法案(The Markets in Crypto Assets regulation bill,以下简称“MiCA法案”)》为核心,限制外币稳定币日常支付,突出欧元主权保护;日本《资金结算法》限定发行主体与储备资产,强化跨境支付监管;新加坡《稳定币监管框架》以分层牌照与透明储备实现合规创新平衡;英国则在反洗钱基础上,将稳定币纳入支付系统监管,谋求全球数字资产定价权。

中国香港则采取包容审慎路径。经过公众咨询、沙盒试点、条例立法三步,2025年8月正式实施《稳定币条例》,最低实缴资本2500万港元,并严苛要求进行客户识别,门槛较高,兼顾金融稳定与市场创新,吸引渣打等机构申请牌照,同时因严格身份核验引发对跨境支付效率与隐私的担忧。确立统一牌照制、严格储备与赎回机制、禁止借贷质押等业务与交易监控。

美国、香港两种监管框架均将透明度与合规性作为核心要求,两地监管机构期望在风险可控的前提下开放试点、限定场景,让市场在实践中形成可持续模式与技术标准,再逐步完善监管体系。这既保留了创新空间,也为监管积累经验,实现安全与发展的动态平衡。这种监管路径直接影响企业知识产权布局方向——例如“实时交易跟踪系统”、“动态审计技术”等专利不仅能形成技术壁垒,更能成为满足监管要求的重要凭证。

表1:主要经济体稳定币监管法案对比

(根据公开资料整理)

除美、欧、港、日、新等成熟经济体外,中东与拉美地区亦快速成为稳定币发展的新兴市场。例如,阿联酋通过迪拜国际金融中心(DIFC)和阿布扎比全球市场(ADGM)两个金融自由区实现监管分层;迪拜于2023年推出虚拟资产监管局(VARA),为包括币安、Bybit、OKX、Crypto.com和Bitpanda等在内的全球大型交易所颁发牌照[2];拉美地区以巴西为代表,也在积极构建数字货币与稳定币的监管框架和应用生态。巴西国会2023年通过了监管巴西加密货币市场的法案,巴西央行于2024年启动数字货币DREX的测试,旨在提升跨境支付效率和金融包容性[3]。

二、多维度知识产权保护体系的构建路径

(一)专利布局:技术创新与监管合规的双重布局

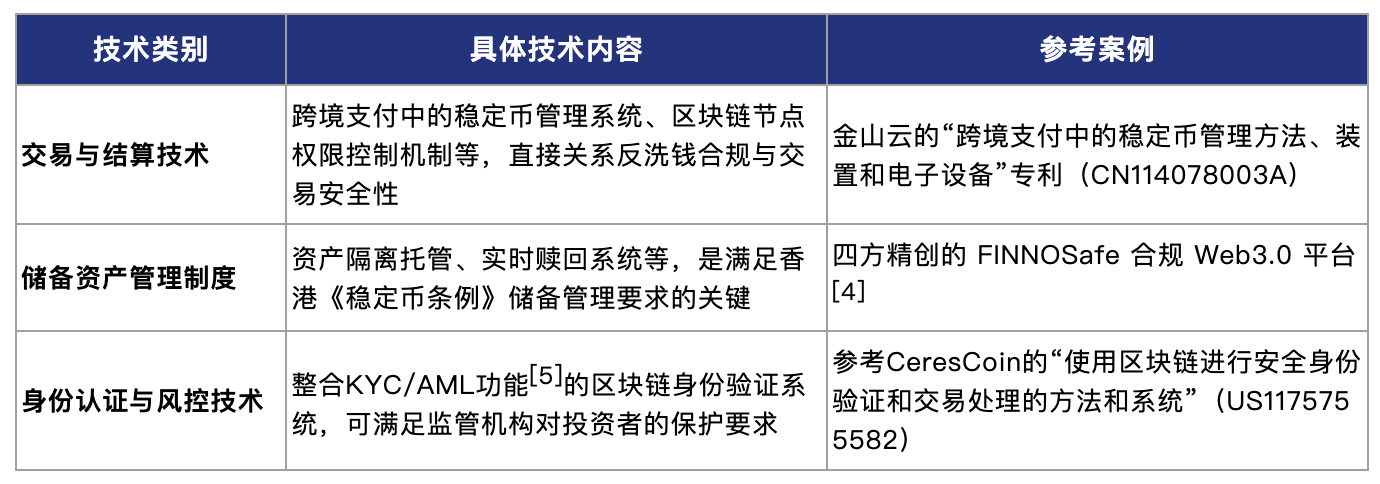

稳定币的专利保护需围绕核心技术场景展开,重点覆盖下表所列的三大领域。同时,企业的专利布局需避免“创新孤岛”,应与业务场景深度绑定:

表2:稳定币主要技术类别梳理

(二)商标注册:品牌价值的法律保障

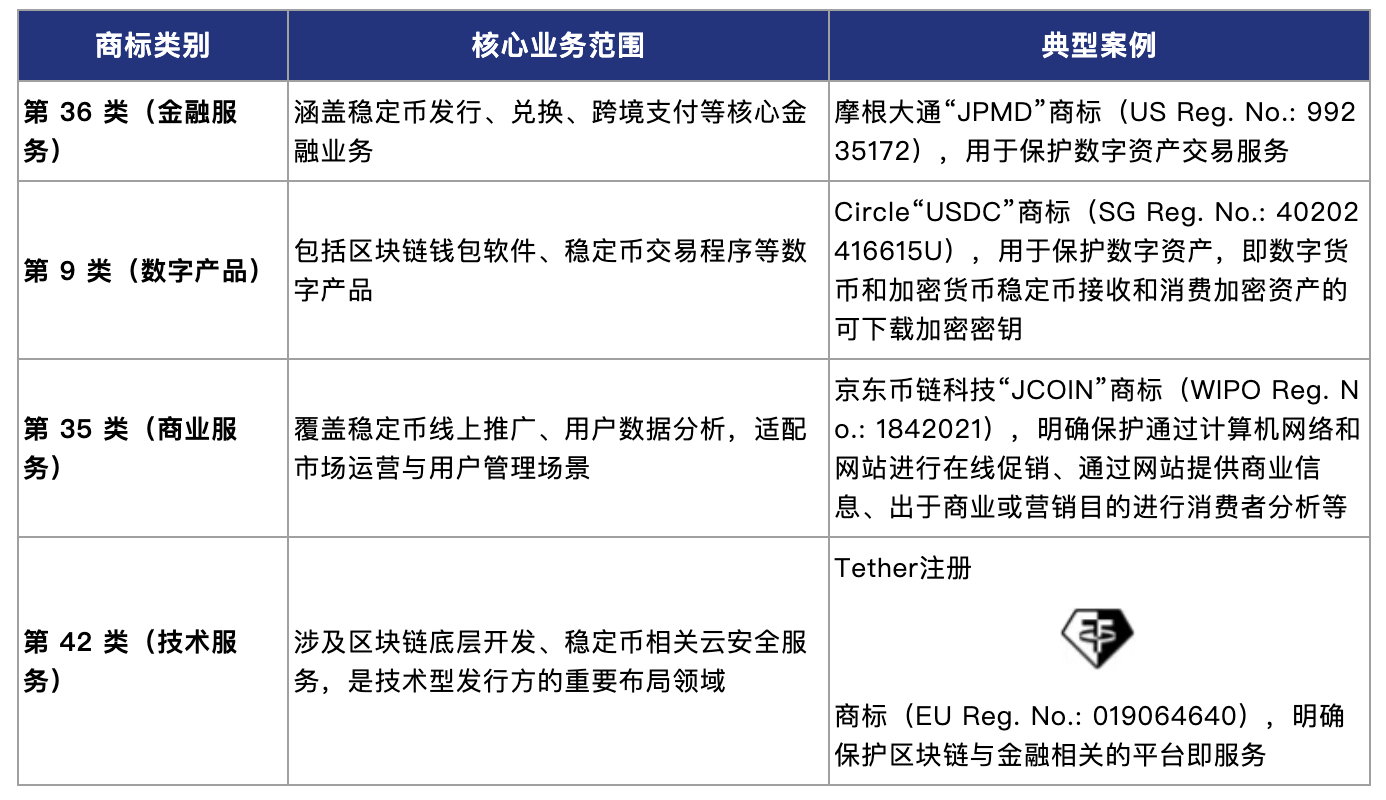

稳定币作为金融产品,商标是建立用户信任的核心载体。根据行业现有案例,稳定币的商标注册需覆盖以下关键类别:

表3:稳定币商标注册关键类别

从商标布局策略方面来看,Tether与Circle作为稳定币领域的头部企业普遍采取单一国家申请的路径,而非依赖马德里体系。这种策略独立性强,注册结果更可控,且能针对各司法辖区的特点灵活应对。

针对商标布局的地域选择,欧盟的性价比较高,一旦完成注册,即可在所有成员国获得保护;新加坡在金融科技领域监管环境较为开放,已吸引包括Circle和京东币链在内的多家企业布局核心类别;中国香港不仅是国际金融中心,也已通过《稳定币条例》明确了业务合规路径,在此注册商标可直接支撑企业在港的业务拓展,并辐射粤港澳大湾区;巴西则作为拉美的重要市场,Tether和Circle均已注册二十余件商标,可见其战略价值。

另外,还需要额外关注各国商标注册的特殊规定,例如美国市场的商标策略需特别注意“使用在先”原则——即使商标未注册,只要能证明首次使用时间,仍可获得保护。因此,企业在进入美国市场前,需提前留存商标使用证据(如广告投放记录、用户协议等)。

此外,企业在制定商标布局时,还应采取防御性策略,避免竞争者在“钱包软件”“支付应用”“元宇宙虚拟资产”等相关类别抢注近似商标。提前在这些潜在衍生业务场景中进行保护,不仅能防止品牌稀释,还能为未来业务拓展预留空间。

(三)著作权与商业秘密:隐形资产的保护逻辑

稳定币的代码与文档构成著作权保护的核心客体:

-

智能合约代码、区块链底层程序属于计算机软件作品,受版权法保护,未经授权的复制、修改均可能构成侵权。

-

白皮书、技术文档等材料需明确权属约定,尤其在团队开发或外包合作中,应通过协议界定职务作品与委托作品的权利归属。

商业秘密保护则需聚焦核心技术信息与经营信息:

-

包括用户数据管理方法、储备资产配置策略、反洗钱监测模型等未公开信息。

-

企业需建立“访问权限分级+保密协议+离职竞业限制”的三重防护体系[6],可参考广东省《企业知识产权国际合规管理规范》中“核心岗位风险防控”要求。

三、国际合规与风险应对:跨司法辖区的保护策略

稳定币的跨境属性使得知识产权保护必须具备全球化视野。企业需重点关注以下要点:

-

专利地域性风险:区块链技术的去中心化特性可能导致侵权行为遍布全球,需针对性布局主要市场专利。例如美国对软件专利的保护范围较宽,而欧盟则要求技术具备“技术性贡献”,两者的审查标准差异需在申请阶段充分考量。

-

开源许可陷阱:若稳定币基于以太坊等开源平台开发,需严格遵守GPL、MIT等许可协议要求。所谓“开源”,是指企业将源代码以MIT[7]、GPL[8]等开放许可协议形式公开,任何人都可以合法下载、修改、重新部署,只需遵守许可条款。这种机制促进了技术创新的快速传播,但也意味着核心代码可能被竞争者直接复制并上线新平台。这种现象通常被称为“Fork效应”。“Fork”(分叉)在区块链语境中是指开发者基于现有开源代码建立一个独立分支,从而启动新的应用或协议。例如,去中心化交易所(DEX)Uniswap在2020年开源其V2协议代码后,很快被复制并改造,出现了SushiSwap等“山寨版”项目。SushiSwap不仅沿用了Uniswap的核心代码,还通过“流动性挖矿奖励”机制迅速吸引了用户和资金,造成原始平台的市场份额被显著分流[9]。在此背景下,单纯依赖著作权和商业秘密保护往往不足。著作权只能防止“逐字逐句”的复制,而不禁止在开源协议下的合法改造和再发布;商业秘密则要求技术保持“不公开”,一旦代码开源,秘密性即告丧失。因此,企业通常需要考虑通过专利保护独创性的技术方案(如特定的合规模块、审计机制),或者通过合同条款限制外包方、合作方的使用方式,以弥补开源环境下的权利漏洞。

- 争议解决机制:面对侵权纠纷,可利用行业组织的防御性机制,或通过知识产权保险等方式分散诉讼风险。例如,华盛顿数字商会成立了区块链知识产权委员会(BIPC),通过协助公司解决与该技术相关的知识产权问题来促进区块链领域的创新。在跨境诉讼中,需优先选择对技术保护友好的司法辖区[10]。

四、行业实践启示:从案例看保护体系的落地

从知名稳定币企业构建的知识产权保护护城河来看,主要集中在深度参与政府合规、政策制定,结合专利、商标组合拳等手段,在合规基础上实现知识产权的多维立体保护。

-

四方精创的实践表明,深度参与香港稳定币监管沙盒有助于知识产权与监管要求的精准匹配,其FINNOSafe平台已通过香港金管局技术验证,成为首批符合监管要求的系统。

-

Ceres Coin的三项美国专利构建了“交易媒介+资产管理+身份验证”的全流程保护网,证明专利组合可成为打开美国市场的“合规通行证”。

-

狗狗币基金会通过商标维权打击山寨币,提示企业需进行防御性注册,避免近似标识稀释品牌价值。

-

此外,大型支付网络公司虽未专门针对稳定币申请专利,但其在加密支付与区块链结算领域的专利组合,已为稳定币企业提供了重要的行业对标。通过提前在支付流程、交易透明化和身份验证等环节进行专利布局,企业可在未来稳定币合规化进程中建立先发优势。例如,Mastercard所拥有的“区块链专利组合”(包括已获批与在审申请)已超过百项,用于支持加密交易、支付网络中交易透明度与可审计性功能等创新[11]。其专利如“Method and system for trust-based payments via blockchain(US11715099B2)”在技术方案上涉及在区块链上建立支付交易的信任机制与账户更新流程,这与稳定币在跨境结算、用户信任背书等功能非常接近。

结语:知识产权作为稳定币的“数字护城河”

在监管框架趋严与技术革新加速迭代的双重驱动下,知识产权已从稳定币企业发展进程中的“加分项”,悄然转变为立足市场的“必备项”。无论是为满足香港《稳定币条例》中明确的合规要求筑牢基础,还是应对美国监管体系下复杂的合规挑战,一套完善的知识产权体系,都能为企业在激烈竞争中赢得关键的技术话语权与市场主动权。

展望未来,随着稳定币生态的持续发展与业态创新,知识产权的战略价值将进一步凸显,成为影响行业发展走向的重要因素。对于企业而言,法律风险与市场机遇往往并行不悖。在跨境监管趋严的背景下,仅有技术和商业模式创新已不足以确保长期竞争力。可以预见,谁能率先构建起“专利壁垒+品牌护城河+技术保密网”的三维防护体系,谁就能在数字金融这一新兴赛道上,更稳健地把握发展机遇、占据竞争优势。律所的角色正是帮助企业在全球视角下识别潜在法律风险,提前构建多维防护体系,唯有在合规与创新的平衡中,才能真正将知识产权转化为企业在全球市场的战略资产。

注释:

[1] 黄国平,稳定币的稳定机制、应用场景与政策启示[J/OL],新疆师范大学学报(哲学社会科学版),1-13.

[2] 参见ODAILY,《阿联酋的加密货币战略:帝国还是海市蜃楼?》,2025年6月17日, https://www.odaily.com.cn/zh-CN/post/5204424

[3] 参见巴西中央银行官网的DREX专题页面,https://www.bcb.gov.br/en/financialstability/drex_en

[4] 参见财联社,《四方精创:公司FINNOSafe合规Web3平台可支持稳定币发行人及市场参与者相关业务的发展》,2025年06月09日,https://www.cls.cn/detail/2052449

[5] KYC,即“了解你的客户”(Know Your Customer),是一套用于验证客户身份并评估他们风险水平的流程,以确保其与客户的身份、风险承受能力和交易目的的知晓。AML,即“反洗钱”(Anti-Money Laundering),是一系列旨在阻止犯罪分子将非法获得的钱财转换为合法收入的方法。

[6] 参见广东省《企业知识产权国际合规管理规范》

[7] MIT Open Source Initiative, Licenses & Standards: MIT License, https://opensource.org/licenses/MIT

[8] GNU Project, GNU General Public License (GPL), https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html

[9] SushiSwap and Vampire Attacks in Decentralized Finance (DeFi), 2023, https://www.gemini.com/cryptopedia/sushiswap-uniswap-vampire-attack

[10] 参见亚洲知识产权:《加密货币和知识产权》,2022年2月28日,https://asiaiplaw.com/section/in-depth/cryptocurrency-and-ip

[11] Mastercard Newsroom, Why Mastercard is bringing crypto onto our network, 2021, https://www.mastercard.com/news/perspectives/2021/why-mastercard-is-bringing-crypto-onto-our-network/