近年来,数字资产领域业务和监管持续取得重要发展,多项里程碑事件推动行业迈向新纪元。2025年6月,亚洲数字资产金融服务集团(HashKey Group)宣布,广发证券(香港)作为首个在香港发行代币化证券的券商,现已全面接入HashKey Chain作为核心链上发行网络,并发行首个每日可申赎代币化证券“GF Token”[1]。随后,有报道称,2025年8月29日,国有独资企业深圳市福田投资控股有限公司,在香港通过以太坊公链成功发行全球首单RWA(Real World Assets-tokenization)公募上市数字债券,债券规模5亿元人民币[2]。作为新时代科技创新与经济发展深度融合的标志性产物,区块链技术正成为促进数字经济下生产要素流动和产能释放的重要基础设施,基于区块链技术发展出的数字资产,也已逐步成为数字经济时代中最为重要的财富载体和资产流动形式之一,是实现数字空间价值存储、转移和增值的关键机制。数字资产以其独有的“去中心化”、“不可篡改性”等特征,吸引了全球投资者的广泛关注,为金融科技创新的蓬勃发展提供了强大动力,并可能在未来引领新一轮的产业革命和技术变革。

但是,在数字资产为传统金融带来机遇的同时,与其相伴而生的是各类内在或外溢的风险。因此,各国立法机构、监管部门和司法机关皆不约而同地选择加强对数字资产业务的管控。2025年7月18日,经美国总统特朗普签署,《GENIUS Act》(Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act,“天才法案”)正式生效,该法案旨在为美国支付稳定币(Payment Stablecoin)构建全面的监管框架。2025年8月1日香港《稳定币条例》正式实施,为香港引入锚定法定货币的稳定币发行人发牌制度,进一步完善了香港数字资产活动的监管体系。与此同时,境内监管部门也迅速采取措施,积极回应数字资产领域的最新发展,据2025年9月23日路透社的报道,中国证监会已向至少两家主要券商发出非正式指导,建议其暂停在香港的现实世界资产代币化(RWA)业务[3]。可见,在当今数字资产发展如火如荼与各国监管日益完善的双重时代背景下,深入研究和探索数字资产领域的法律框架与合规路径,已成为推动数字资产业务健康发展的关键所在。

一、“数字资产”的规范含义及实践样态

目前,在立法层面,我国现行法律对数字资产的具体含义尚未进行明确的规定,仅在《民法典》第一百二十七条确立了对“虚拟财产”进行保护的基本原则。2025年6月,香港发布《数字资产发展政策宣言2.0》,则使用“数字资产”取代此前“虚拟资产”的表述。在当前理论界的讨论中,一定程度上存在“虚拟财产”、“数字资产”、“数字货币”、“虚拟货币”等概念混同的现象,研究对象的差异导致学术讨论时常存在理解误区,难以在同一维度的对话中达成共识。在司法实践中,不同法院则是对“数字资产”在刑法中的法律属性和定位存在争议,尚未形成统一的裁判规则。因此,要对数字资产业务进行有效的监管规制与风险防控,其先决性问题在于厘定“数字资产”的内涵和外延。

(一)“数字资产”的概念界定与主要类型

1. 从“虚拟财产”到“加密资产”

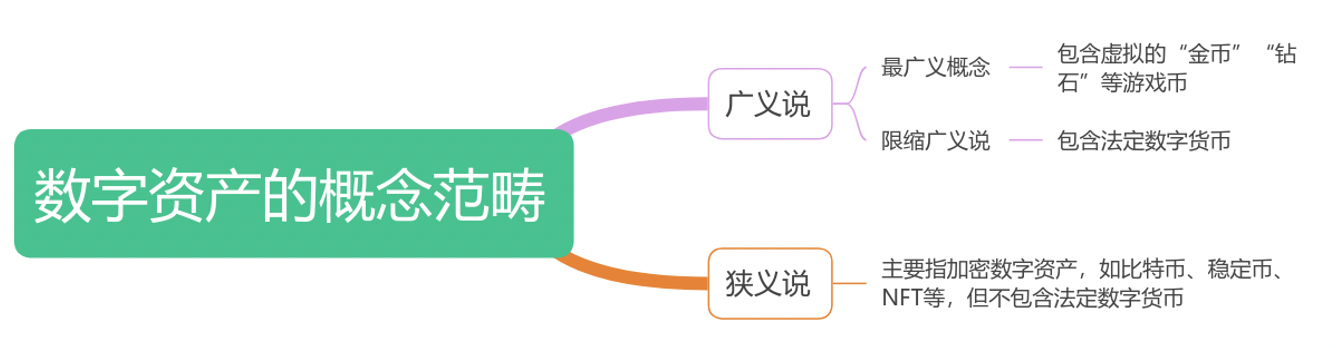

理论界对“数字资产”的概念范围的界定存在广义与狭义之分。采最广义概念的学者认为,早期“虚拟财产”的表述体现了学界类比物理空间的思维方式,本身并非严格的法律术语,应将此概念升级为“数字资产”,其范围既包含具有稀缺性的数据资源,如加密货币、非同质化代币(NFT)等,也包括不具有稀缺性的数据资源,如开放的源代码及“金币”“钻石”等游戏虚拟币等[4]。有学者对此进行限缩,认为“数字资产”的主要类型是数字法定货币等拥有公共担保的实体和基于私人商业决策的存在模式(如比特币、NFT等),但不包括游戏虚拟币等[5]。采狭义概念的学者则认为,数字法定货币与现钞的定位和性质一致,不属于“数字资产”的概念范畴,其认为在实践中“数字资产”主要是指“加密数字资产”,例如加密货币、稳定币等,以及NFT(Non Fungible Token,非同质化代币)、NFC(Non Fungible Coken,非同质化通证)等具有非同质化特征的“数字资产”[6]。

图1 数字资产的概念范畴

从域外国家发布的正式规范文件及国际组织的官方文件来看,2024年2月,世界银行发布关于“数字资产”的报告,基于“金融稳定委员会(FSB,Financial Stability Board)”、“反洗钱金融行动特别工作组(FATF,Financial Action Task Force)”和“巴塞尔银行监管委员会(Basel Committee on Banking Supervision)”使用的术语,世界银行在其报告中使用“加密资产”的概念,并认为其通常不包括电子货币、中央银行货币(CBDCs)和传统金融工具的数字表示[7]。2025年1月23日,特朗普签署《加强美国在数字金融技术领域的领导地位行政令》(“Strengthening American Leadership in Digital Financial Technology”),法令在第二条的(a)款(Sec.2 (a))中将“数字资产”定义为“任何记录在分布式账本上的价值的数字表示,包括加密货币、数字代币和稳定币”,与第二条(c)款(Sec.2 (c))中的“中央银行数字货币(CBDCs)”进行了区分[8]。可见,部分域外国家将“数字资产”的概念范围主要限定于“加密资产”,并将法定数字货币排除于“数字资产”的范畴外,这与国内学者的“狭义说”基本一致。

2. “数字资产”的主要类型

本文对“数字资产”的概念范畴采取“狭义说”,即认为“数字资产”主要是指基于分布式账本技术或其他类似技术获取的资产形态,既可以用于支付交换,亦可以用于投资或作为权益凭证。“数字资产”的具体类型包含:加密货币(如比特币)、代币(如ICO)、稳定币、NFT及NFC等。

加密货币中应用最为广泛、交易量最高的三类虚拟货币分别是:比特币、以太坊和币安币,其最主要的特点是“去中心化”,即脱离国家法定货币的发行和治理体系,缺乏中央调节机制,亦不具备国家信用的支撑。基于“去中心化”特征产生的“高度匿名性”、“全球性”、“主要法币可兑换性”和“交易成本的低廉性”等特征,也导致运行过程中亦衍生出各类治理风险。

ICO(Initial Coin Offering),是指“首次代币发行”,其以特定主流数字货币(如比特币、以太坊等)作为公开募集对象,并以发行新的数字货币(被称为代币)作为回报的融资方式,例如2018年EtherDelta(以德平台)通过募集以太坊发行的EDT代币[9]。

稳定币是一种在加密虚拟货币基础上产生的“数字资产”。传统的加密虚拟货币(如比特币)缺乏与法币之间稳定的价值锚,因而其价格相对法币体系存在巨幅波动的问题。稳定币的出现则一定程度上解决了传统虚拟货币的上述缺陷,由于稳定币通常锚定美元等法币或其他稳定的储备资产的参考价值,因而规避了传统虚拟货币缺少资产支持、币值波动大等弊端。当前业界的稳定币一般分为四类:第一类是法币资产抵押型稳定币,由于其以法币作为锚定抵押物,因此并不能达成完全的“去中心化”,实质是一种非金融机构的存托凭证,最为著名的是泰达币(USDT);第二类是加密数字资产抵押型稳定币,这类稳定币一般以加密货币作为抵押,属于纯粹的“去中心化”的稳定币,主要以Dai币为主;第三类是算法类中央银行型稳定币,其核心机制是以算法代替中央银行来维持币的价值稳定性,BAY币是此类稳定币的典型代表;第四类则是传统金融机构发行的、基于自有私链研发的金融机构背书型稳定币,此类稳定币在应用范围、透明度和客户群体等方面与前三类稳定币有所不同,2018年美国签名银行(Signature Bank)推出基于私有许可版本以太坊创建的Signet稳定币,并获得纽约金融监管部门的批准,但仅为经认证的机构客户等商业客户服务[10]。

此外,“数字资产”还包括非同质化代币(NFT,Non Fungible Token)和非同质化通证(NFC,Non Fungible Coken)。依托区块链技术,NFT 形成了非同质化、不可复制性、不可篡改性等特质,能够以可验证的方式证明区块网络中的数字资产的真实性和所有权,是一种可信的数字资产确权方式,并具有价值锚定功能,数字藏品即为典型的NFT。NFC则是NFT与“共票(Coken)”机制的结合产物,“共票”具有基于贡献增长的红利分享功能、流通消费功能以及权益证明功能,有利于推动大众共享数据并根据贡献共享数据红利。

(二)数字资产的法律属性:“数据”与“财产”之争

无论是刑法理论界,还是刑事司法实务界,对于数字资产的法律属性均存在争议,主要观点分为“数据说”和“财产说”两类。数据说认为,数字资产本质上是可以为特定用户控制、由相关网络运营商代为保存、可进行兑换与交易的、存储于网络服务器上的数据[11]。在法律无明文规定的情况下,不应当认定为法律意义上的财物,更不应将其认定为合法财产予以保护,只能作为计算机数据加以保护。“财产说”则认为,数字资产是指以数据为载体,由区块链等分布式账本技术固定的具有经济价值的产品,是一种存在于网络虚拟空间之内,具有价值支撑的权益凭证。该观点认为,传统刑法理论将数字资产作为“计算机信息系统数据”,无法评价区块链技术赋予数字资产超越传统数据的确权机制所带来的财产属性。因此,“财产说”认为应将数字资产归属于法律意义上的“财物”并加以保护[12]。相应地,司法实践中法院判决也产生了如上分歧。以盗窃虚拟货币案件为例,部分法院对此以非法获取计算机信息系统数据罪定罪处理[13],部分法院则以盗窃罪定罪处罚。前者实质上是认为虚拟货币仅是计算机信息系统的数据,并不承认其具有法律意义上的财产价值,而后者则认为虚拟货币本质上是一种特殊的互联网商品,本身具有价值性、可控性与流通性等特质,属于他人的合法财产。

二、数字资产监管规则的演变与刑事规制的发展

(一)数字资产监管规则的发展脉络

自2013年以来,我国对数字资产的相关监管规范,逐步经历了“风险提示”、“常态化监管”与“全面禁止+刑事打击”三个阶段。至2021年,加密资产行业在我国几乎被全面禁止。

第一阶段为2013年12月3日,中国人民银行联合工信部等五部门联合发布《关于防范比特币风险的通知》,由于彼时区块链虚拟货币刚刚在国内兴起,该通知仅针对使用规模最大的比特币进行了风险提示,明确比特币与法币不具有同等法律地位,不能且不应作为货币在市场中流通使用。同时,基于反洗钱等政策考虑,禁止任何金融机构为比特币交易提供支付服务。

第二阶段为2017年9月4日,由于ICO的蓬勃发展,中国人民银行再次联合网信办等七部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,禁止ICO业务并禁止国内任何机构为加密资产提供交易平台和交易中介服务。同年,“比特币中国”、“火币网”等虚拟货币交易平台陆续发布公告,宣布关停人民币与虚拟货币间的兑换通道。

第三阶段为2021年5月18日,中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》,延续了2017年七部门公告对虚拟货币“从严、从禁”的管控精神。尽管2017年公告发布之后,国内的加密资产机构纷纷关停,但随后产生了在海外运营平台发展中国国内用户的模式,加密资产的交易市场仍保持活跃。为应对此现象,2021年9月3日,国家发改委、网信办、公安部等十余个部门联合印发《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》,禁止比特币等加密资产挖矿行为。2021年9月15日,中国人民银行联合网信办、最高法、最高检、公安部等十部门共同发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,将虚拟货币相关业务活动定义为非法金融活动,并制定了具体的监管工作机制以及风险监测、防范和处置体系。上述两项《通知》发文主体纳入最高法、最高检、公安部等司法机关后,也标志着我国对虚拟货币交易的监管和规制正式迈向了“入刑化”的时代。

但是,《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》三大文件,作为当前我国“数字资产”领域监管的基础性规范,从制定主体和制定程序上看,均为中国人民银行等部门与其他部委(部门)联合制定发布,立法程序较为简单,不满足《规章制定程序条例(2017年修订)》中对于规章制定的高标准要求,在法律效力上只能作为“规章以下的规范性文件”[14]。根据《刑法》第九十六条的规定,违反国家规定,是指违反全国人民代表大会及其常务委员会制定的法律和决定,国务院制定的行政法规、规定的行政措施、发布的决定和命令。上述规范文件的效力均达不到这个级别,为解决这一问题,对于通过虚拟货币进行非法集资或洗钱犯罪的行为,目前已制定相应司法解释加以规制。

(二)数字资产刑事规制的完善历程

如前所述,我国对数字资产的监管政策主要经历了三个阶段,相应地,司法机关对相关违法犯罪的打击在不同时期也呈现出不同特点。经在“北大法宝”以“虚拟货币”、“刑事”等关键词进行检索,剔除涉“游戏虚拟币”的相关判决,2013-2017年期间仅有22件与比特币等虚拟货币相关的案件,主要集中于“非法获取计算机信息系统数据罪”、“组织、领导传销活动罪”、“盗窃罪”等罪名。2018年至2021年之间,涉虚拟货币相关刑事犯罪案件数量进一步增涨,在此期间,曾出现“恒星币”[15]、“蓝天瑞格非法吸收公众存款”[16]等涉案金额巨大的涉众型经济犯罪案件。2021年至今,基于我国对虚拟货币的从严监管态势,相关金融风险与刑事犯罪活动得到有效遏制,但出现借助虚拟货币形式实施的新型犯罪活动,例如,通过利用虚拟货币跨境流动的隐蔽性等特点实施的洗钱类犯罪、职务犯罪等。

目前,总结而言,数字资产刑事领域的犯罪行为主要包含四类:一是以数字资产作为直接侵害对象的犯罪,此类犯罪可能涉及的罪名主要包括盗窃罪、诈骗罪、非法获取计算机信息系统数据罪等计算机类犯罪;二是通过数字资产进行洗钱类的相关犯罪;三是以数字资产作为投资对象的犯罪,此类犯罪可能涉及到的罪名包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、组织领导传销活动罪等涉众型经济犯罪;四是以虚拟货币作为结算方式或贿赂工具,可能涉及行受贿等职务犯罪及违反外汇管理制度、非法经营类犯罪。

1. 将数字资产作为侵害对象的犯罪

如前所述,对于传统的盗窃、诈骗等财产犯罪而言,在当前司法实践中,认定相关罪名的困境主要来自于对数字资产财产属性的争议。此外,在量刑方面,以“非法获取计算机信息系统数据”等相关罪名进行定罪,在刑事司法审判中可能出现量刑“倒挂”的现象。根据《刑法》第二百六十四条和第二百八十五条的规定,对于涉案数字资产价值数额特别巨大的案件,如将虚拟货币认定为“数据”,并按照“非法获取计算机信息系统数据罪”定罪,最高刑为七年,但若将虚拟货币认定为“财物”,并按照盗窃罪定罪量刑,则法定最高量刑可以达到无期徒刑,相同的行为和数额下,不同罪名可能产生严重失衡的量刑结果。

当前司法实践中,法院更为倾向于采纳“财产说”。例如,“冯某某诈骗案”(人民法院案例库2023-04-1-222-006)中,裁判要旨认为虚拟货币能够给当事人带来现实的经济利益,应当认定虚拟货币具有刑法意义上的财产属性,可以成为财产犯罪的对象。再如“张某抢劫案”(人民法院案例库2024-03-1-220-001)中,法院认为,以暴力、胁迫等方法,强迫被害人购买比特币,进而抢劫所购买的比特币并转卖变现的,实际是抢劫购买比特币的对价,应以抢劫罪论处。可见,司法机关对数字资产的财产属性通常持肯定态度,并以盗窃、抢劫、诈骗等罪名对相关犯罪行为进行规制。

2. 将数字资产用于洗钱类的犯罪

我国《刑法》第一百九十条所规定的洗钱罪,是指将七种上游犯罪的所得及其产生的收益,通过采用转化为现金、金融票据、有价证券、转账、汇往境外等方式隐瞒掩饰其性质,使司法机关不易查明钱款真实来源的犯罪行为。有司法实务人员认为,《刑法》第三百一十二条所规定的掩饰、隐瞒犯罪所得罪可以说是广义上的洗钱类犯罪,对洗钱罪的七种上游犯罪以外的其他犯罪所得及其收益进行掩饰、隐瞒的行为,均可适用该罪处理。故洗钱罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪可合并称之为广义的洗钱类犯罪。由于虚拟货币具有去中心化、匿名性交易、跨境无限制流动等特性,使得其成为洗钱类犯罪中有力的犯罪工具,对反洗钱监管和执法带来极大挑战[17]。司法实践中,对于掩隐罪中行为人主客方面的认定,及掩隐罪与帮信罪的区分,通常是准确认定相关罪名的难点。

对于通过数字资产实施掩隐罪的认定,2025年8月26日,最高法、最高检《关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》正式实施,《解释》第一条第二款明确规定“刑法第三百一十二条规定的“其他方法”,包括任何足以掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的行为手段,如居间介绍买卖,收受,持有,使用,加工,提供资金账户,将财产转换为现金、金融票据、有价证券,通过转账或者其他支付结算方式转移资金,跨境转移资产等”。同时,最高法、最高检联合发布6起依法惩治掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪典型案例,其中明确,被告人通过OKEX等网络交易平台将他人犯罪所得用于购买虚拟货币,再以虚拟货币形式实现资金快速转移,以此帮助犯罪分子逃避公安机关追查的行为,属于《解释》规定的“其他方法”,构成掩饰隐瞒犯罪所得罪[18]。

对于掩隐罪与帮信罪的区分,最高法、最高件、公安部《关于办理帮助信息网络犯罪活动等刑事案件有关问题的意见》第七条规定,“办案机关应当综合考察行为人主观明知的内容和程度、提供帮助的类型和方式,根据主客观相一致原则准确区分”。因此,主观上,司法机关需要证明行为人明确知晓相关资金为犯罪所得,而不能“推定明知”;客观上,司法机关需证明行为人具有“掩饰隐瞒”行为,例如,需证明行为人存在“混同资金”、“拆分交易”、“跨平台支付”等主动掩饰隐瞒行为,若仅为普通代收付相关款项,则不能构成掩隐罪。

3. 数字资产领域的涉众型经济犯罪

此类犯罪通常以虚拟货币为“外壳”或“噱头”来实施犯罪,在这类案件中,行为人主要利用了他人对虚拟货币缺乏深入了解、迷信虚拟货币增值速度快以及虚拟货币本身的高投机性等特点,以投资虚拟货币、持币增值等名义实施组织、领导传销、非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪活动。

(1)非法集资类犯罪

“王某、马某等集资诈骗、洗钱案”(人民法院案例库2025-04-1-134-001)中,裁判要旨明确,“对涉虚拟货币非法集资案件,应当对虚拟货币本质属性进行审查判断,区分以虚拟货币为投资对象的行为和以投资虚拟货币为名实施集资诈骗等犯罪行为。以非法占有为目的,以投资虚拟货币为名,虚构事实、隐瞒真相,向社会公众非法集资,符合刑法规定的,应当按照集资诈骗罪定罪处罚”。在该案中,涉案的GUCS币与比特币等虚拟货币有所不同,其主要靠修改其他虚拟货币源代码而产生,缺乏技术应用支撑,本身不具有任何价值,因此,审理法院认定GUCS币的实质系用于炒作、诱使他人投资的幌子,进而认定被告人构成集资诈骗罪。

(2)组织、领导传销活动犯罪

“陈某等人组织、领导传销活动案”(人民法院案例库2023-03-1-168-001)中,裁判要旨明确,“数行为人成立网络平台后,以平台提供虚拟货币增值服务为名,要求参与者购买一定数量的虚拟货币充值该平台获得加入资格,平台不具有行为人对外宣传的大部分盈利模式,主要从各层级参与人的投资中非法获利,参与者获得收益的结算方式为虚拟货币,收益主要取决于其下线人数及下线投资额,而非从虚拟货币的市场价涨跌获得收益的,应当认定为传销”。经法院审理查明,该案中被告人要求参与者在网上购买10-300个不等的EOS币充值该平台,获得加入资格,平台按照其自身充值金额获得静态收益,按照其下线充值额、充值人数等获得动态收益。收益的结算方式是EOS币,收益的来源主要取决于其下线人数及下线投资额,而非从EOS币的市场价涨跌获得收益,且EOS平台本身不具有其宣传的大部分盈利模式,基本是依靠拉人头发展下线来维持平台的运营,因此,法院认定该案中被告人运营EOS币平台的行为为传销行为。

4. 以数字资产作为结算兑汇媒介或行受贿工具的犯罪

如前所述,以稳定币为代表的数字资产,具有价格相对稳定的特点,故稳定币可能成为规避外汇监管制度并实施非法兑汇行为的重要工具,区别于合法套利行为,作为本币与外币交换媒介或变相对敲换汇的稳定币交易,可能构成非法经营类犯罪。同时,由于虚拟货币等数字资产的“交易隐蔽性”等特点,在行贿受贿等职务犯罪中,也时常被作为犯罪工具使用。

(1)涉外汇监管类的非法经营犯罪

“颜某等非法经营案”(人民法院案例库2025-03-1-169-002)中,裁判要旨明确,“与非法买卖外汇人员事前通谋,或者明知他人非法买卖外汇,协助他人将以外币购买的虚拟货币兑换为人民币,实现货币转换的,属于非法买卖外汇行为,情节严重的,应当依照非法经营罪定罪处罚”。在该案中,审理法院对合法套利行为与非法经营行为进行了区分,认为被告人明知案涉尼日利亚人的泰达币系用尼日利亚货币奈拉购买,仍帮助其出售变现成人民币,实质上是通过“奈拉一泰达币一人民币”的兑换链条,帮助他人将外币转换为人民币,其目的在于通过虚拟货币兑换帮助他人实现换汇,进而避开外汇市场监管,最终法院认定该行为属于变相买卖外汇,构成非法经营罪。

(2)以虚拟货币作为行受贿工具的犯罪

2024年11月20日,中央纪委国家监委通报,“经中央纪委国家监委批准,中央纪委国家监委驻中国证券监督管理委员会纪检监察组与广东省汕尾市监委对中国证监会科技监管司原司长、信息中心原主任姚前严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。经查,姚前滥用政策建议权、制定权、执行权等监管权力,弃守科技监管职责,在信息技术系统服务机构拓展业务、软硬件采购等方面为他人谋取不当利益,利用虚拟货币等进行权钱交易”。目前,经广东汕尾市监委研究,决定将姚前涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉[19]。可见,行受贿等职务犯罪的对象已逐步从传统财产转变为更具“隐蔽性”的数字资产。

三、数字资产领域刑事司法的现实困境与最新发展

由于我国监管执法部门将加密货币相关业务活动规定为非法金融活动,相关加密货币中介交易平台为避免监管和处罚选择退出中国市场,导致“数字资产”在数额认定、司法处置、追赃挽损等方面存在较大阻碍。若在司法裁判中对“数字资产”进行作价评估,可能导致相关价值认定、司法处置环节存在较大的合规风险与监管盲区,当前司法处置在虚拟货币作价评估、合法变现及权属认定等方面均存在较大问题[20]。

针对上述司法处置的难题,上海法院已探索出“全链条合规、多主体协同”的变价处置机制,即:人民法院将涉案虚拟货币委托先行试点的第三方机构处置;第三方机构提供履约担保后,将境外交易环节转委托给具有资质的境外代理商,在香港证监会认证的持牌虚拟资产交易平台,以不低于交易日前20日均价的价格协助完成境外处置环节。相关资金结汇转入人民法院案款专属账户,后续将依法没收上缴国库或者发还被害人,实现“境内委托、境外处置、闭环回流”[21]。同时,北京公安局法制总队也与北京产权交易所创建涉案虚拟货币处置合作机制,双方签署《涉案虚拟货币处置业务合作框架协议》,将涉案虚拟货币纳入“实物处置”范畴,构建主体适格、流程合规、价格公允、安全可靠的涉案虚拟货币司法处置模式,即:公安机关将涉案虚拟货币实物委托给北交所处置,北交所接受公安机关委托后,选定专业服务机构对涉案虚拟货币进行检测、接收、移交等操作,并通过香港合规持牌交易所公开变现出售,履行国家外汇管理审批手续后,结汇转入公安机关涉案款专用账户,后续将依法没收上缴国库或者发还被害人[22]。

四、数字资产业务刑事合规体系的搭建

(一)境内合规:业务隔离与风险监测体系

目前,尽管香港地区已颁布并正式实施《稳定币条例》,表明锚定离岸人民币的稳定币在香港已完成合规化进程,但我国大陆地区对以虚拟货币为主的数字资产的监管,仍然是以“否定货币属性+严管相关业务活动+穿透式风险治理”的基调为主。2021年《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》第一条第三项明确规定,“境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员,以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务,仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人,依法追究有关责任”。上述监管规范意味着,虚拟货币的发行及交易相关金融活动一旦在境内运营,即可能触犯刑法。

因此,涉及数字资产不同业务领域的企业,应分类分级建立相应的合规体系。对于涉及区块链信息服务(包括金融类信息服务)的相关境内企业应当切实履行《区块链信息服务管理规定》要求的各项合规义务,建立健全用户注册、信息审核、应急处置、安全防护等管理制度。对于涉及区块链金融服务和金融交易的相关企业,应尽量对在岸“数字资产”相关活动进行业务隔离,避免因涉及代币发行、虚拟货币兑换、交易业务或法币与虚拟货币兑换业务而触碰合规红线,甚至可能涉及非法集资、非法经营类犯罪。

(二)跨境合规:持牌经营与功能监管原则

对于数字资产的交易及相关业务活动,各国的监管体系因法律传统和政治体制不同而存在差异。在美国,对于数字资产的监管并未形成统一的成文法律,而是基于多个监管机构按照不同的法律框架分级进行监管。如虚拟货币具有投资的特征,美国证券交易委员会(SEC,Securities and Exchange Commision)将可能视其为证券,并审查是否违反《1933/1934证券法》(“Securities Act of 1933”和“Securities Exchange Act of 1934”)。此外,美国国税局(IRS,Internal Revenue Service)可能认出于税收目的将“数字资产”视为财产而非货币,并行税务监管[23]。美国金融犯罪执法网络部门(FinCEN,Financial Crimes Enforcement Network)则可能将比特币及其他虚拟货币列为监管对象,进行反洗钱和反恐怖主义集资的监管[24]。2025年7月,美国通过《稳定币法案》,要求稳定币发行方在需要获取联邦许可的同时,接受定期信息披露的义务与流动性审查,并引入了强制性的KYC(“Know Your Customer”了解你的客户)与AML(“Anti-Money Laundering”反洗钱)机制,对稳定币发行方的反洗钱合规义务提出了明确要求[25]。欧盟《加密资产市场监督条例》(MiCA)则已于2023年6月生效,该法案涵盖了对发行和交易加密资产业务透明度、披露义务、授权审查等方面进行监督的关键条款,并加强了行政强制措施与处罚力度,对于打击洗钱、恐怖主义集资等犯罪行为具有重要意义[26]。香港则采取了“反洗钱+交易牌照”的双轨监管方式,2023年6月,香港证券及期货事务监督委员会发布《适用于虚拟资产交易平台营运者的指引》,其中规定,对于《打击洗钱条例》界定的任何“虚拟资产”及任何证券型代币,均需持牌运营。2025年8月1日,香港《稳定币条例》生效,要求零售稳定币发行方必须取得相应牌照,且须负法定的信息披露义务并接受审计,同日,香港金融管理局发布《持牌稳定币发行人监管指引》和《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》两项文件,列明对持牌稳定币发行人的监管要求[27]。此外,在国际条约与反洗钱国际合作方面,2019年,反洗钱金融行动特别工作组(FATF)发布了《关于将风险为本的方法应用于虚拟资产和虚拟资产服务提供商的现行指引》(“Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers”),基于该指引,各国必须评估和减轻与虚拟资产金融活动和提供商相关的风险;许可或注册服务提供商,并接受国家主管当局的监督或监测。虚拟货币服务提供商须遵守适用于金融机构的相同的相关 FATF 措施[28]。

可见,尽管在境外一些国家和地区允许稳定币等数字资产相关业务的合法存在,但出海企业必须深刻认识到,数字资产领域的业务合规不仅仅是形式主义地、被动地满足监管要求,而必须构建实质性的风险防控措施和可持续的跨境业务合规体系,以主动应对各项功能性的监管制度。具体而言,企业应系统性构建“预防-监测-响应”三位一体的合规治理体系:首先,基于FATF及各国对于反洗钱的监管规定,需要将KYC和AML在内的合规制度嵌入业务全流程,在与客户开展合作时,必须从严格监管和刑事法律等视角审慎评估业务模式的内在风险。其次,要严格遵循“合规为本”的原则,建立多维的风险监测和评估体系,对监测中发现明显游走于监管灰色地带的合作,应坚决予以抵制。最后,针对业务中发现的异常交易或可疑线索,应建立清晰的内部报告和分层响应处理机制,并在必要时引入外部律师等法律专业人士的帮助,确保风险处置的及时性和专业性,以实现经营风险的隔离和防范。

结论

数字资产正以前所未有的速度重塑全球金融生态,但金融科技创新带来“技术红利”的同时,也催生了诸多监管灰色地带的“风险暗礁”。在全球监管体系协同深化、各国监管框架持续完善、数字资产合规化深入发展的当下,数字资产业务探索的每一步,都应当在监管执法的红线内进行。在迎面而来的数字资产的时代浪潮中,企业唯有以合规为舟,方能冲破风险、行稳致远,最终抵达融合创新与信心,又充满机遇的未来。

注释:

[1] 王彦琳:《HashKey Chain携手广发证券(香港)推出首个代币化证券》,载《上海证券报·中国证券网》,2025年6月27日,https://www.cnstock.com/commonDetail/460445。

[2] 参见新华财经:《全球首只公链RWA数字债券在MOX上市》,https://www.cnfin.com/zs-lb/detail/20250902/4295645_1.html。同时参见财联社:《全球首单RWA公募数字债券上市 规模5亿 创新境外融资渠道》,https://www.cls.cn/detail/2133367。

[3] See Reuters: “Exclusive: China asks brokers to pause real-world asset business in Hong Kong, sources say”, https://www.reuters.com/legal/government/china-ask-brokers-pause-real-world-asset-business-hong-kong-sources-say-2025-09-23/.

[4] 参见高艳东、何子涵:《数字资产视野下虚拟财产刑法保护困境之破解》,载《浙江大学学报(人文社会科学版)》2022年第12期,第45页。

[5] 参见房慧颖:《数字资产属性的界定及其证成》,载《学术月刊》2024年第5期,第113页。

[6] 参见杨东、乐乐:《元宇宙数字资产的刑法保护》,载《国家检察官学院学报》2022年第6期,第25页。

[7] See Erik Feyen, Daniela Klingebiel, Marco Ruiz: “Can Crypto-Assets Play a Role in Foreign Reserve Portfolios?”, prepared jointly by the Finance, Competitiveness and Innovation Global Practice and the World Bank Treasury.

[8] “Strengthening American Leadership in Digital Financial Technology”, January 23, 2025, https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/strengthening-american-leadership-in-digital-financial-technology/?utm_source=wh_social_share_button.

[9] 参见陈毅坚、陈海劲:《私人数字货币发行的刑法规制研究》,载《湖南社会科学》2022年第3期,第80页。

[10] 参见赵炳昊:《应对加密数字货币监管挑战的域外经验与中国方案——以稳定币为切入点》,载《政法论坛》2022年第2期,第178-179页。

[11] 同前注5。

[12] 同前注6

[13] 参见“陈某非法获取计算机信息系统数据案”,(2015)金刑初字第00090号判决书。

[14] 邓建鹏、马文洁:《加密资产全球监管趋势与中国因应》,载《山东大学学报(哲学社会科学版)》2025年第7期,第8页。

[15] 参见“张陶刚、彭国琴组织、领导传销活动二审刑事裁定书”,(2018)粤52刑终129号判决书。

[16] 参见“刘俊非法吸收公众存款罪一审刑事判决书”,(2019)冀0302刑初350号判决书。

[17] 参见翁音韵、金懿:《形式视角下虚拟货币带来的金融安全挑战》,载《上海法学研究》集刊2022年第6卷,第196页。

[18] 最高人民法院、最高人民检察院联合发布6起依法惩治掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪典型案例之一:安某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案——准确识别以虚拟货币等手段实施的掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪。

[19] 详见中央纪委监委官网,https://www.ccdi.gov.cn/yaowenn/202411/t20241120_389064.html。

[20] 参见吴应甲:《虚拟货币跨境转移资金犯罪的刑事规制:演进、挑战与应对》,载《会计之友》2025年第4期,第7页。

[21] 详见上海高院公众号:《刑事涉财产执行案件中首次成功处置虚拟货币》,https://mp.weixin.qq.com/s/_vEYJtAKen3JlS8cDW1QOw。

[22] 详见法青苑公众号:《首创!涉案虚拟货币处置“新渠道”》,https://mp.weixin.qq.com/s/9lB_gmtNmJEIslrnsg3rdQ。

[23] 详见IRS官网对数字资产的规定,https://www.irs.gov/filing/digital-assets。

[24] 参见王鑫:《美国加密货币监管框架的构建及其启示》,载《新金融》2020年第2期,第58页。

[25] See Daniel J. Davis, Christina Grigorian, Carl E. Kennedy, Brian J. Poronsky, Nicholas Gervasi, and Alexander C. Kim of Katten:“Payment Stablecoins Get ‘Smart’ (or GENIUS-like)”, The National Law Review, July 31, 2025, https://natlawreview.com/article/payment-stablecoins-get-smart-or-genius.

[26] 详见欧洲证券和市场管理局官网,https://www.esma.europa.eu/esmas-activities/digital-finance-and-innovation/markets-crypto-assets-regulation-mica。

[27] 详见香港金融管理局官网,https://www.hkma.gov.hk/gb_chi/key-functions/international-financial-centre/stablecoin-issuers/。

[28] 详见FATF官网,https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Guidance-rba-virtual-assets.html。