2025年9月12日,第十四届全国人大常委会第十七次会议表决通过新修订的《中华人民共和国仲裁法》(以下简称“《仲裁法》”),自2026年3月1日起施行。此次修订系《仲裁法》自1995年生效以来首次重大和实质性的修订,对我国仲裁法律制度中若干尚未与国际接轨的制度进行了重大调整和完善,尤其是在涉外篇中首次历史性地引入了特别仲裁(“临时仲裁”)制度,成功填补了我国仲裁法中有关临时仲裁的制度空白,实现了与主流国际仲裁制度的接轨。为解构临时仲裁制度的前世今生以及新《仲裁法》下我国临时仲裁制度的内容、特点和实施中可能面临的挑战,本文从国际主流仲裁法域临时仲裁制度的历史沿革及制度内涵入手,通过对我国临时仲裁制度发展沿革的梳理,深入解读《仲裁法》下我国临时仲裁制度的内涵和特色,并结合与当前主流仲裁法域的临时仲裁制度的对比,进一步分析新《仲裁法》下中国临时仲裁发展可能存在的实践挑战。

一、国际主流仲裁法域临时仲裁制度历史沿革与制度内涵

(一)临时仲裁制度的历史沿革

国际仲裁依照是否在专业化仲裁机构的主持或者监管下进行分为机构仲裁和临时仲裁。

在国际上,临时仲裁是仲裁诞生时的初始状态,即当事人同意仲裁但不指定任何机构对其仲裁进行管理,由当事人指定仲裁员并设定所适用的程序规则,所适用的可以是既有的已设计成熟的程序规则——例如《联合国国际贸易法委员会仲裁规则》,也可以是双方共同约定的其他重新创设的规则。[1]临时仲裁的起源要远远早于机构仲裁,从苏美尔文明、古希腊和古罗马法典的规定到中世纪欧陆商人的普遍选择再到纽约公约等国际公约及现代各国法律的认可,临时仲裁在国际商事中,尤其在海事领域,至今仍有着久盛不衰的生命力。相较于机构仲裁,临时仲裁更具灵活性和保密性,更充分由当事人的意思自治决定,但也需直面当事人无法达成合意而产生的程序僵局问题。

19世纪末,随着伦敦国际仲裁院(LCIA)等机构的出现,由专业化仲裁机构进行管理的机构仲裁开始形成。仲裁机构往往提供制定完善的成套程序规则以供当事人选择,且有专业办事人员辅助仲裁流程的进行。相比于临时仲裁,机构仲裁更具程序上的可预见性和规范性,随着各国际仲裁机构的发展,机构仲裁逐渐在国际实践中占据更主流的地位。

(二)临时仲裁的特点(与机构仲裁对比)

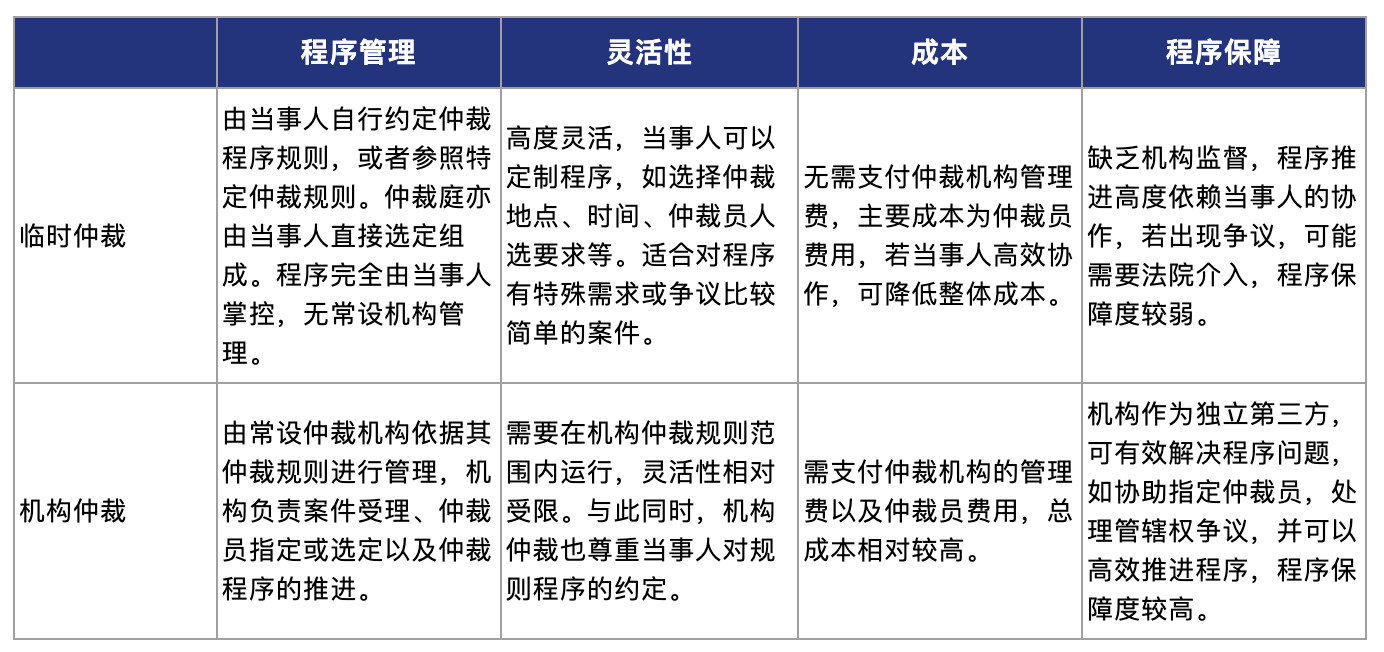

临时仲裁作为一种仲裁形式,其制度内容和规则在程序管理、灵活性、成本等方面区别于机构仲裁。

二、我国临时仲裁制度的发展沿革与路径选择

(一)我国临时仲裁制度的发展沿革

区别于其他主要仲裁法域,中国法下的仲裁制度始于机构仲裁。在本次修订之前,我国《仲裁法》一直明确要求仲裁协议应包含“选定的仲裁委员会”,这一规定使得境外的临时仲裁裁决可以在我国因《纽约公约》而得到承认和执行,但同样情况下国内在法律层面却仅允许机构仲裁而排除临时仲裁的适用,因此境内的临时仲裁裁决反而无法得到执行。这一制度选择反映了我国在特定经济与法治发展阶段对仲裁市场开放所采取的谨慎态度。近年来,随着中国对外开放力度的加大和国际商事活动的繁荣,仲裁制度接轨国际的需求愈发迫切。同时,国内的国际仲裁环境也日渐完善和专业化,为临时仲裁制度的引入和构建提供了坚实土壤。

在此背景下,我国在充分体现渐进式发展和试点智慧的基础上,对临时仲裁制度采取了从司法领域给予自贸区“三特定”原则的政策支持,到上海、海南、深圳等区域的试点,再到新《仲裁法》最终立法确定的稳步发展策略。

2016年,最高人民法院发布《最高人民法院关于为自由贸易试验区建设提供司法保障的意见》,开始对自贸区“三特定”临时仲裁案件松绑;同年,深圳国际仲裁院率先制定了《关于适用〈联合国国际贸易法委员会仲裁规则〉的程序指引》,根据指引,仲裁院既可按照贸法会仲裁规则进行机构仲裁,也可行使类临时仲裁职能;2017年,珠海横琴自贸区出台我国首部临时仲裁规则,中国互联网仲裁联盟发布《临时仲裁与机构仲裁对接规则》,上海银行业纠纷调解中心还在2017、2018年分别推动了首例自贸区临时仲裁案件和首例跨自贸区的临时仲裁案件落地;2020年,深圳通过《深圳国际仲裁院条例》第二十四条和第二十五条对仲裁院协助临时仲裁作了规定;2024年6月,上海出台国内首部正式认可临时仲裁制度的地方性法律文件,将临时仲裁的适用范围拓展至全市涉外商事海事案件;2024年7月,《海南自由贸易港国际商事仲裁发展若干规定》以及《海南自由贸易港临时仲裁规则》正式开始施行,进一步取消了涉外因素的限制,允许港内各类企业适用临时仲裁,且允许各仲裁机构为临时仲裁提供协助服务。直到2025年《仲裁法》全面修订,我国最终在全国性法律层面扫清了构建临时仲裁制度的障碍,但新法条文同时也体现了我国对临时仲裁目前仍保持审慎开放的立场,诸多细节仍需相关司法解释和配套规定的进一步阐释和完善。

(二)新《仲裁法》下我国临时仲裁制度的内容和特点

新《仲裁法》有关临时仲裁制度的内容主要体现在第七章“涉外仲裁的特别规定”中第82条第1款的规定:“涉外海事纠纷或者在经国务院批准设立的自由贸易试验区、海南自由贸易港以及国家规定的其他区域内设立登记的企业之间发生的涉外纠纷,当事人书面约定仲裁的,可以选择由仲裁机构进行;也可以选择以中华人民共和国为仲裁地,由符合本法规定条件的人员组成仲裁庭按照约定的仲裁规则进行,该仲裁庭应当在组庭后三个工作日内将当事人名称、仲裁地、仲裁庭的组成情况、仲裁规则向仲裁协会备案。”

从以上规定可以看到,新《仲裁法》所构建的临时仲裁制度极具开创性,但其约束性规定与主流仲裁法域的临时仲裁制度也有明显的区别,并具有鲜明的中国特色。具体体现在如下几点:

1. 适用范围的限制

临时仲裁适用的范围明确限制于两类特定案件——涉外海事中发生的纠纷以及自由贸易试验区等国家规定的区域内企业间的涉外纠纷。此边界的划定首先是对于目前司法实践中海事领域以及自贸区试点实践的成果的确认,体现了清晰的立法意图,即目前仍仅在中国对外开放的前沿范围内先行先试、积累经验,优化特定领域和区域的营商环境,而并非普遍性的争议解决方案;但其次,该范围相较于现有的地方和区域性规定更为狭窄,其作为全国性法律,是否会对现已进行实践的相关政策和地方性规定的效力造成影响?国家立法与地方试点性规则的关系是司法实践中需要厘清的重要问题。

2. 备案制度的影响

第82条同时创设了极具中国特色的备案制度,而这一配套制度究竟是仲裁程序合法有效的“构成要件”,还是仅仅是行政性的报告程序?若未能按时备案,这一程序瑕疵是可以后续补正的,还是会导致临时仲裁裁决面临不被承认与执行的风险?新法对此并未作出明确规定,留下了一定不确定性,亟需相关司法解释和实践进一步明确。笔者认为,这一制度的制定更多是出于主管机关对临时仲裁司法实践的情况进行数据收集、以便对未来制度改进提供决策支撑,而并非意在限制临时仲裁的效力;同时,新《仲裁法》在第83条中,将对于涉外仲裁裁决的撤裁情形由原有的援引民诉法改为在仲裁法中通过具体规定予以明确,仅包括缺少仲裁协议、被申请人未得到相关通知或未陈述意见、仲裁程序与仲裁规则不符、超裁情况和违背公共利益的情况。因此,从立法目的和体系解释角度来看,笔者认为,未能及时备案更可能属于轻微程序瑕疵而不至于撤裁,但在具体细则规定出台之前,这一不确定性依然存在。

三、新《仲裁法》下临时仲裁制度的实施挑战展望

(一)临时仲裁制度下机构仲裁辅助的边界如何界定

在我国由机构仲裁单轨制转向临时仲裁与机构仲裁双轨制初期,可能仍需仲裁机构进行一定程度的协助。

事实上,由机构辅助临时仲裁这一实践在国际上由来已久。以香港国际仲裁中心(以下简称“HKIAC”)的实践为例,2024年HKIAC作出的仲裁员指定中临时仲裁占比15.1%;2023年HKIAC共作出172项仲裁员的指定,临时仲裁占比12.2%,HKIAC法律顾问在14起案件中被指定为仲裁庭秘书,1起为临时仲裁案件。但要明确的是,以香港为仲裁地的临时仲裁约定本身并不必然指向HKIAC协助。若要HKIAC在临时仲裁中作为指定机构进行协助,需满足法定情形并由当事人向HKIAC进行申请。此外,若需HKIAC的法律顾问作为临时仲裁中的仲裁庭秘书,同样需向HKIAC提出申请,仲裁庭秘书并非临时仲裁中必需的角色,其需要与否、人选决定在实践中往往由仲裁庭主导,若仲裁庭认为有必要,则可在当事人的同意下委任合适人选。

在仲裁法修订前后,我国许多仲裁机构和组织已将临时仲裁纳入自身的仲裁规则,例如:2022年3月,中国海商法协会发布了《中国海商法协会临时仲裁规则》,中国海事仲裁委员会发布了《中国海事仲裁委员会临时仲裁服务规则》;2024年1月施行的《中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁规则》中也有相应规定。同时,除了仲裁机构外,部分地区也已开始实践由政府部门组织为临时仲裁提供协助,例如上海市虹口区于2025年打造北外滩仲裁服务中心,以共享仲裁庭为核心提供各类仲裁服务,并专门培养了一批仲裁庭秘书。2024年8月,全国首例涉外海事临时仲裁案件在虹口北外滩开庭并作出裁决。

由常设仲裁机构为临时仲裁提供辅助性支持,是国际上的成熟实践,也是中国引入临时仲裁过渡时期的必然选择,但真正的考验在于实践的边界——仲裁机构和各类服务机构如何精准定位自身角色,如何在绝对尊重当事人意思自治的前提下,补充性地、辅助性地提供当事人所需的服务,既有效破解程序难题、又避免机构过度干预,这是中国临时仲裁走向成熟、接轨国际的关键所在。

(二)临时仲裁制度下仲裁僵局如何破解

若因当事人无法就仲裁员指定达成合意、需要决定回避事项等原因造成仲裁程序的僵局,应当依何种程序推进和决定,尚待配套规定进一步明确。

对于解决临时仲裁僵局,国际上不同法域都已有了多元的成熟方案。

贸法会的《国际商事仲裁示范法》(以下简称“《示范法》”)确立了由法院或有权机构介入的原则。《示范法》第六条规定,包括若当事双方无法就仲裁员达成协议情况下应当事方请求委任仲裁员在内的相关职责应由实施示范法的每个国家具体指明履行职责的法院或者有权机构履行,任何一方当事人均有权请求法院或有权机构采取必要措施,且一裁终局。

香港《仲裁条例》明确HKIAC为唯一指定辅助机构。香港的临时仲裁制度较高程度参照和转化适用《示范法》,与国际规则高度接轨。在香港《仲裁条例》中,指定了HKIAC为临时仲裁陷入僵局时的唯一辅助机构,在《条例》第23(3)节、24节、32(1)节等规定情形下当事人可申请HKIAC行使指定仲裁员等相关职权。[2]

英国通过公断人制度来解决组庭后可能存在的僵局。若仲裁员未就争议事项达成一致且未通知此情况,或者如果任何一方未被通知,任何仲裁当事方可以在通知其他当事人及仲裁庭后向法院申请,法院可指令公断人取代其他仲裁员,视同唯一仲裁员身份行使作出决定、裁定和裁决的权力。[3]

法国则制定了“助仲法官”制度。在没有“仲裁管理人”——一般即为仲裁机构的前提下,助仲法官可在当事人未就指定仲裁员达成合意的情况下指定仲裁员以及解决其他关于仲裁庭组庭当事人无法协议解决的所有争议,还可就仲裁员是否应继续留在仲裁庭中的问题、仲裁员履职障碍或不作为以及仲裁庭行使权力期限的延长作出决定。[4]

在我国的实践中,相关自贸区等试点地区的法律法规也有先行性规定。如《横琴自由贸易试验区临时仲裁规则》第二十条规定,当事人或约定的机构未能产生仲裁员的,由珠海仲裁委员会(或由珠海仲裁委员会授权珠海国际仲裁院)作为指定仲裁员机构;《上海市涉外商事海事临时仲裁推进办法(试行)》第十条第二款规定,组庭有障碍的可请求上海仲裁协会协助;《海南自由贸易港临时仲裁规则》第十三条规定,当事人无法就仲裁员达成一致的,可经一方当事人请求由指定机构加以指定,并在第五条中对于指定机构的产生作了详细的规定,如指定机构提名后仍无法达成一致,可申请海南省仲裁协会指派指定机构或者担任指定机构职能。

我国《仲裁法》在修订的过程中,曾在征求意见稿第九十二条对此进行了规定——“若无法及时组成仲裁庭或者需要决定回避事项的,由相关中级人民法院指定仲裁机构进行协助”。但后续审议稿的修改中将此条删除,现通过的全面修订后的《仲裁法》对此留下了关键的空白,法院在此处扮演何种角色、介入到何种程度,仍待相关司法解释和规定进一步规制。

(三)实践中的其他风险与能力建设

1. 机构中心主义与仲裁诉讼化转变的可能性

中国市场长期习惯于机构仲裁,在面对新引入的临时仲裁时可能存在路径依赖的倾向,不自觉地将程序管理再次大规模地委托给熟悉的仲裁机构,加之现各大仲裁机构纷纷开始提供临时仲裁服务,可能导致名为临时仲裁、实为机构仲裁的混合情况,削弱了临时仲裁本应有的灵活性和自主性。与此同时,在缺少机构仲裁规则约束的情况下,当事人是否可能在仲裁员指定、回避或其他程序安排等方面呈现仲裁体系内部难以直接化解的僵局状态,致使当事人不得不频繁诉诸法院进行程序性介入,在客观上是否或存在提前导致司法介入、扩大司法审查范围的可能性,加剧仲裁诉讼化的倾向,仍需进一步观察。

2. 专业人员队伍的进一步建设

临时仲裁制度的发展,高度依赖于专业的仲裁员队伍,其不仅需有深厚的实体领域的专业知识,更要有娴熟的程序管理能力,而能够在没有仲裁秘书辅助的情况下驾驭整个案件流程。当前,中国大部分优秀的仲裁员多集中于各大机构名册内,且习惯于在机构的框架下进行工作。加强临时仲裁制度专业队伍的建设,仍需整个法律行业的共同努力。

四、结语

从机构仲裁单轨制,到自贸区试点,再到新《仲裁法》最终落笔,中国的临时仲裁制度的构建经过了一条极具特色的渐进式发展道路。新《仲裁法》的颁布是一个起点,为我国构建一个更开放多元且富有竞争力的仲裁法律环境提供了基石。虽然未来实施过程中仍有若干有待解决的实务问题,但放眼未来,中国临时仲裁制度的建立,必将丰富当事人仲裁模式选择权,实现我国仲裁制度与国际仲裁主流制度的逐步和全面接轨。当制度的确定性和普适性与市场的活力实现良性互动,中国的临时仲裁制度将真正成为富有生命力且被广泛信赖和选择的争议解决方式。

注释:

[1] 加里·B.博恩:《国际仲裁法律与实践》,商务印书馆2015年版,第37-39页。

[2] 参见香港《仲裁条例》第13、23、24、32条。网址https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap609?tab=m&xpid=ID_1438403520899_003。最后访问日期2025年12月8日。

[3] 参见英国仲裁法第21条。网址https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/section/21。最后访问日期2025年12月8日。

[4] 参见傅攀峰:《司法如何协助临时仲裁?——法国“助仲法官”制度及其启示》,载《北京仲裁》2019年第3期,第114页。