治理药品价格虚高问题,是完善医药服务价格机制的关键环节,也是深化医疗保障制度改革中推进医药服务供给侧改革的核心内容。为贯彻落实“坚持严的总基调”,拓展失信行为的事实来源,增强制度的精准度、约束性和执行力,引导企业加强诚信合规经营,进一步促进医药集中采购市场的健康发展,国家医疗保障局(“国家医保局”)于2025年6月5日发布《关于进一步完善医药价格和招采信用评价制度的通知》(“《进一步完善通知》”)。这标志着我国药品价格和招采信用评价制度(“价采信评制度”)迈入新阶段。

本文旨在对价采信评制度的发展脉络进行系统梳理,精准解读该制度的关键修订要点,深入剖析其对医药行业所产生的影响,并且提出具有实践价值的企业合规应对策略。

一、价采信评制度发展历史

(一)第一阶段 制度建立(2019年11月29日-2020年11月18日)

2019年11月29日,国务院深化医药卫生体制改革领导小组首次将信用评价列入药品价格常态化监管机制手段[1]。2020年2月25日,中共中央和国务院首次正式提出“建立药品价格和招采信用评价制度”[2]。同年8月,国家医保局正式发布《关于建立医药价格和招采信用评价制度的指导意见》,明确要求以省为单位、以医药集中采购机构为主体,全面建立信用评价制度,这标志着价采信评制度的正式建立。紧随其后,2020年11月,国家医保局医药价格和招标采购指导中心(“指导中心”)印发《医药价格和招采信用评价的操作规范(2020版)》(“《2020操作规范》”)和《医药价格和招采信用评级的裁量基准(2020版)》(“《2020裁量基准》”),统一信用评价工作规则,提升信用评价标准化规范化水平。

(二)第二阶段 制度落地执行(2020年11月19日-2023年11月16日)

截至2021年1月,全国各省、自治区直辖市以及新疆生产建设兵团均已制定并公示了本地的价采信评制度,包括失信事项目录清单、信用评价操作规范和裁量基准。随后,指导中心公布了第一批各省评级为“严重”和“特别严重”失信的医药企业情况,这标志着制度正式落地执行并开始发挥实质作用。截至2024年底,评定失信企业735家,很多企业通过降价等措施进行了信用修复、纠正失信行为。[3]

(三)第三阶段 制度加强与改进(2023年11月17日-2025年5月19日)

经过实践,价采信评制度在营造公平公正的医药采购交易环境、推动医药企业诚信经营、维护规范的药品耗材价格秩序等方面发挥了作用,但国家医保局认为也存在向生产企业穿透不到位、失信处置不及时等问题。为了解决已发现的上述问题,国家医保局于2023年11月17日发布《关于加强和改进医药价格和招采信用评价工作的通知》(“《加强和改进通知》”),要求进一步完善责任担当、向生产企业穿透、加大信息披露力度、企业违规代价以及拓展评定结果方面的工作。

(四)第四阶段 制度提升完善(2025年6月5日以后)

医药价格改革和价格治理正朝着更深入、更精细化的方向稳步迈进。中共中央办公厅和国务院办公厅于2024年12月5日联合发布《关于完善价格治理机制的意见》,明确提出要以坚持问题导向、改革创新,聚焦重点领域和关键环节,有效破解价格治理难点堵点问题。同时,该意见还强调要推进价格信用制度建设,完善价格信用监管,依法依规实施失信联合惩戒。在国家整体价格治理机制的大框架下,国家医保局于2025年6月5日发布了《进一步完善通知》,这标志着我国价采信评制度开启了新时代的篇章。

二、医药价格和招采信用评价制度修订变化及影响

本轮修订内容主要包括五个方面:第一,扩展案源信息;第二,收紧裁量基准;第三,加强处置力度;第四,引导企业主动修复信用;第五,规范评价流程和结果应用。详情如下:

(一)拓展案源信息

1. 增加审计部门报告/移送问题线索的查办结果作为事实来源

《进一步完善通知》明确,在原有法院判决案例和相关执法部门行政处罚认定的案件事实基础上,增加审计报告或审计部门移送问题线索的查办结果作为依据。通常,中华人民共和国审计署(“审计署”)会在官网公告报告一栏公开移送违纪违法问题线索查处情况。各地审计局亦会在政府信息公开栏目项下公开审计结果公告。这次新增审计部门报告和移送问题线索的查办结果作为事实来源,突破了先前价采信评机制失信行为认定以“监管机关认定的违法案件”作为事实来源的限定。

自《关于调整纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风部际联席工作机制成员单位及职责分工的通知》于2023年5月8日发布起,审计署正式加入医药购销领域纠风工作,主要负责加强对医药企业生产、销售和定点医药机构采购的审计监督,按程序移送行风问题线索[4]。随后两年,审计署在全国各地陆续开展各类专项审计调查工作,例如:“药品和高值医用耗材生产经销使用情况[5]”和“公立医院和药品医疗器械生产经销使用情况[6]”。

正如《2025年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点》中强调的,我国正加强医药行业专项审计,发挥穿透式审计监督优势,从而打通从原材料采购、药品耗材生产、招标采购的监督通路,将监管重点向生产端覆盖。审计部门报告或移送问题线索的查办结果新增至价采信评制度事实来源,是“加强对生产企业的穿透监管”的有力措施。

鉴于审计的穿透式上下游全链条审核能力,这进一步扩大了省级医保局认定医药企业失信行为的事实来源范围,这项变化将导致医药企业承担其员工和具有(直接或间接)委托代理关系的经销企业失信行为后果的可能性大大提高。

2. 扩大协作交换信息范围

在《2020操作规范》和《2020裁量基准》发布之初,价采信评的信息收集方式相对较为基础,主要依赖企业自主报告和省级医药集中采购机构监控,以此构建失信信息库。价采信评制度的信息收集经历了两次突破式发展。

第一次发展是国家医保局与最高人民法院签署《关于开展医药领域商业贿赂案件信息交流共享的合作备忘录》,建立医药领域商业贿赂案件定期通报制度,初步开启信息共享时代。而后,医保局着重强调密切关注本地区法院、税务、市场监管等部门公开的判决文书、行政处罚决定,特别是媒体集中报道的典型案例,并通过及时函询调查来核实信息的准确性。这种模式在一定程度上依赖于企业自身承诺和诚信度以及外部信息披露的及时度和准确度,信息收集的全面性和时效性存在一定的局限。

第二次发展是此次《进一步完善通知》出台,价采信评的信息收集机制迎来重大变革,首次提出强化与法院、税务、市场监管、审计等部门的贯通协作,建立稳定的信息交换机制,并提出可以商请相关部门给予案源信息支持。这意味着省级医药集中采购机构不再被动等待信息披露,而是能够主动、及时获得相关案源信息,包括非公开行政处罚决定书,从而极大地提高评价工作的时效性和精准度。

(二)收紧裁量基准

1. 简化失信等级

《医药价格和招采信用评价的操作规范》(2025版)(“《2025操作规范》”)将《2020操作规范》失信行为信用评定“一般”“中等”“严重”“特别严重”四个等级调整为“失信”“严重失信”“特别严重失信”三个等级,取消了“一般”失信的等级。

2. 间接委托代理列入承诺事项范围

《2025操作规范》继续要求落实企业授信承诺机制。本次修订,就医药企业承诺事项,进一步明确医药企业直接和间接委托代理关系的经销企业实施失信行为使己方药品或医用耗材获得或增加交易机会、竞争优势的,医药企业应当承担失信违约责任。

3. 扩大失信行为范围

本次修改删除了评定范围中的“违反合同约定”前“恶意”的限定。在清单内容中,对于无正当理由拒绝履行承诺事项和购销或配送合同的基础上增加了“或未完全履行”。该修订扩大了失信范围,强调医药企业合同履行的全面性要求。

4. 收紧评价标准

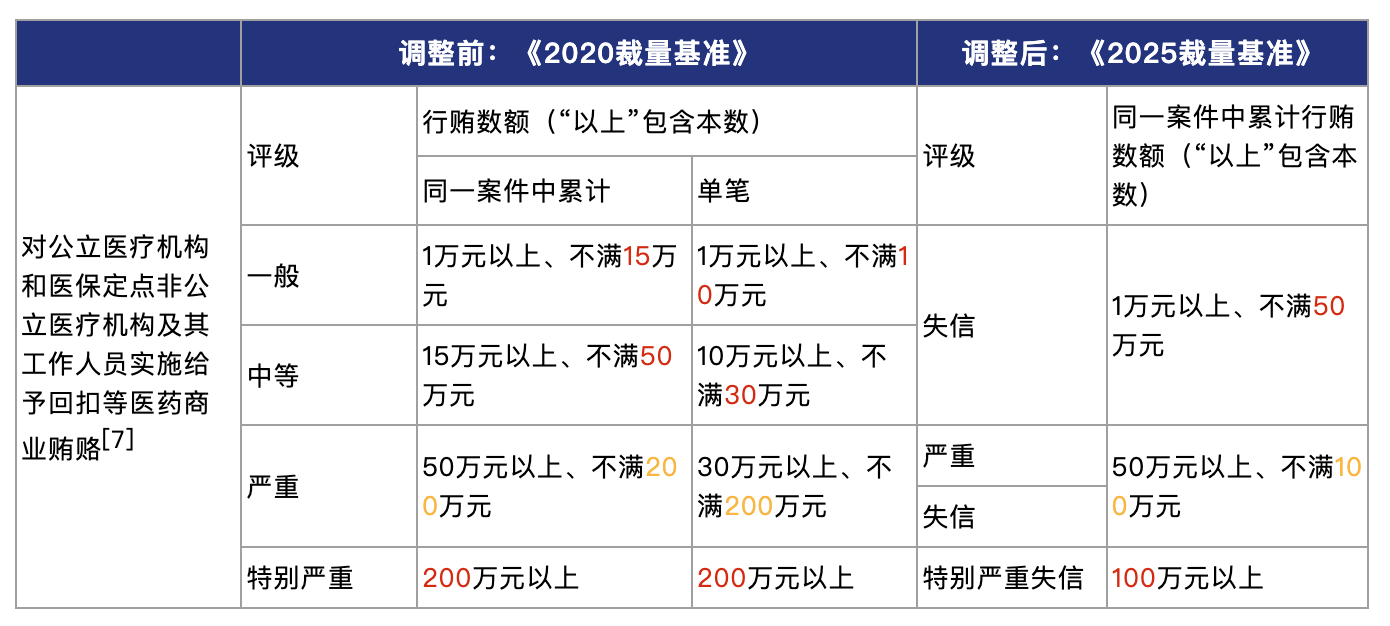

国家医保局持续坚持严的总基调,首次收紧评价裁量基准。以商业贿赂为例,调整前后标准如下表:

此外,新增以下两项失信行为直接按照最高失信等级认定,即特别严重失信:第一,失信行为涉及向医疗保障部门(含医药集中采购机构)工作人员行贿的;第二,在国家组织集中带量采购工作中实施围标的。

挂网是药品和医用耗材进入医疗机构采购体系的关键入口。一旦被评定为“特别严重失信”,医药生产企业可能面临全部药品和医用耗材被限制或中止挂网、投标资格,同时面临涉案产品在所有省份的挂网、投标资格被限制或中止,极大地限制了企业产品的市场流通,对医药企业业务版图影响巨大,或将失去大量市场份额,进而影响医药企业的营收和利润增长。同时,医药企业品牌声誉将遭受重创。

(三)强化处置力度

1. 评价累计升级

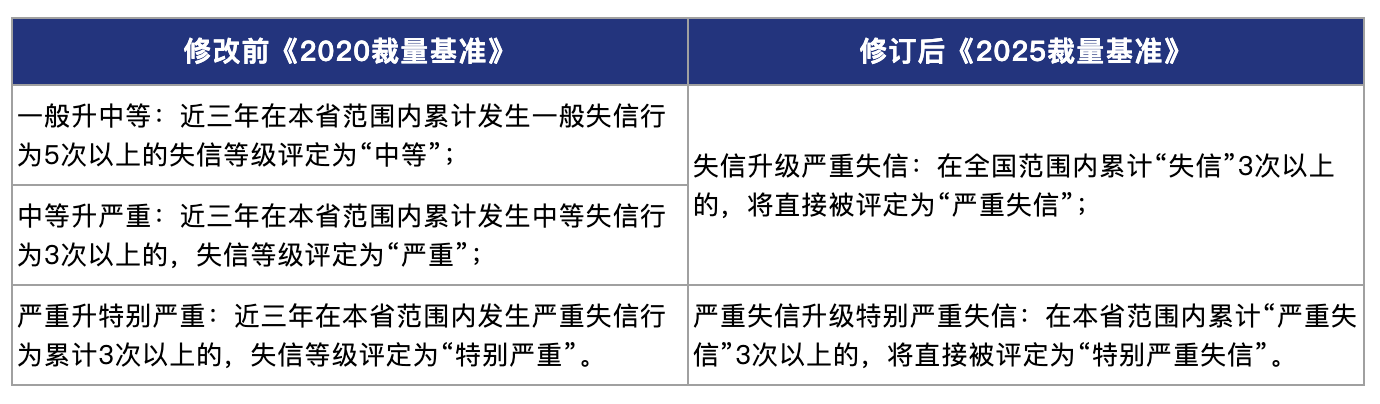

评价累计升级变化包括两项,第一项为四个等级优化为三个等级;第二项为删除“近三年”的时间限制。

评价累计升级机制中等级修订详见下表:

本次修订取消了《2020裁量基准》失信等级评定累计升级模式的“近三年”的时间限定,相当于取消了三年自动恢复不再累计的政策,使得失信评价累计升级追溯期无限延长。

2. 处置措施加强

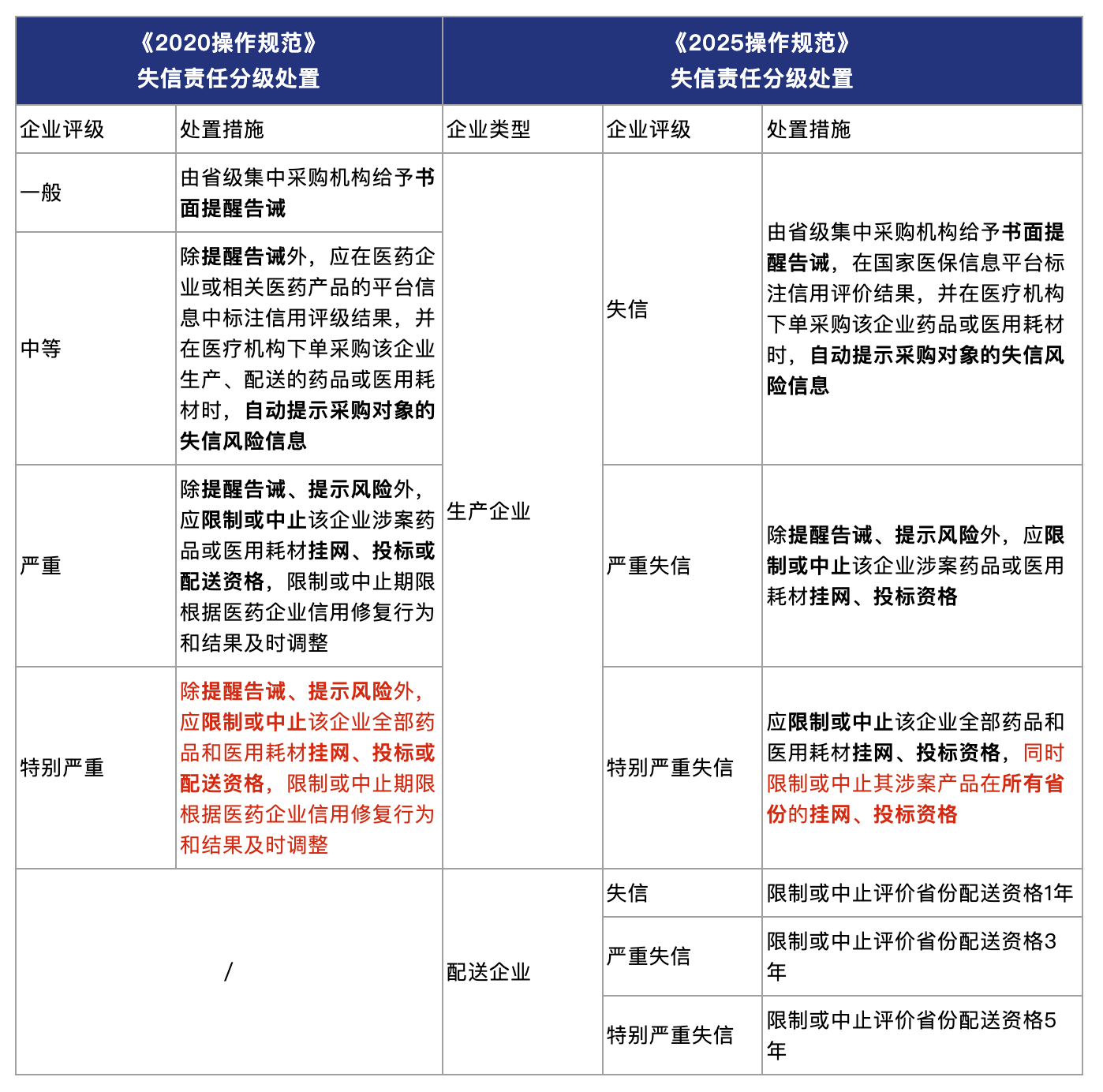

在失信责任分级处置方面,《2025操作规范》在《2020操作规范》基础上,将企业拆分为生产企业和配送企业两个类型分别规定处置措施。同时,处置措施变得更加严格,具体来说:

第一,取消了“一般”失信企业仅书面提醒告诫的评级。一旦失信,则企业将面临被标注信用评价结果和医疗机构下单时自动提示该企业失信风险信息的情况。

第二,生产企业和配送企业分别规定处置措施,并对配送企业采取梯次式处置措施,按照失信等级不同,分别暂停其在评价省份的配送资格1年、3年、5年。

第三,针对失信评级“特别严重”的医药企业,不再使用提示告诫和提示风险,直接适用针对挂网、投标资格的处罚措施。此外,在限制或中止该企业全部药品和医用耗材挂网、投标资格的基础上新增“同时限制或中止其涉案产品在所有省份的挂网、投标资格”。换言之,若医药企业被认定为特别严重失信评级,则该医药企业涉案产品将丧失全国挂网、投标资格。该修订将价采信评结果应用突破了省份限制,处置措施扩展到全国范围。

失信责任分级处置修订情况如下表:

3. 加强失信责任穿透

2023年11月17日,《加强和改进通知》首次提出加强向生产企业穿透,要压实药品耗材生产企业公平合法诚信经营、维护正常价格秩序的第一责任。这一规定为医药企业明确划定了合规经营的底线。此次《进一步完善通知》在《加强和改进通知》基础上,进一步强化了失信责任穿透机制,明确评价处置应穿透至MAH。MAH作为对药品的非临床研究、临床研究、生产经营、上市后研究、不良反应检测机构及报告与处理等责任主体,其在规范市场行为方面起着至关重要的作用。

这意味着,过去医药企业常用的通过复杂股权结构或业务关系来规避责任的方式被彻底阻断,医药行业合规监管力度进一步加强。这从根本上改变了医药企业对责任的认知,迫使企业必须从战略高度重视并加强合规管理,确保各环节符合监管要求。这不仅需要加强对医药企业内部合规管理要求,更需要MAH对其经销商和代理商加强合规管理。

(四)引导企业主动修复信用

《2025操作规范》新增“鼓励企业纠正失信行为”原则,引导企业在预评价告知时主动纠正失信违规行为,如及时降价剔除价格虚高空间的,可视为企业已采取有效措施,不纳入评价。该措施是制度设计目的“寓防于评”和原则“宽严相济”的最佳实践。同时,在主动纠正失信行为的具体措施方面,《2025操作规范》删除了“公益性捐赠不合理价款”。这一修订使得价采信评制度更加聚焦于挤出医药价格中的虚高水分,尤其是通过“高返点”导致的“高定价”。

(五)规范评价流程和结果应用

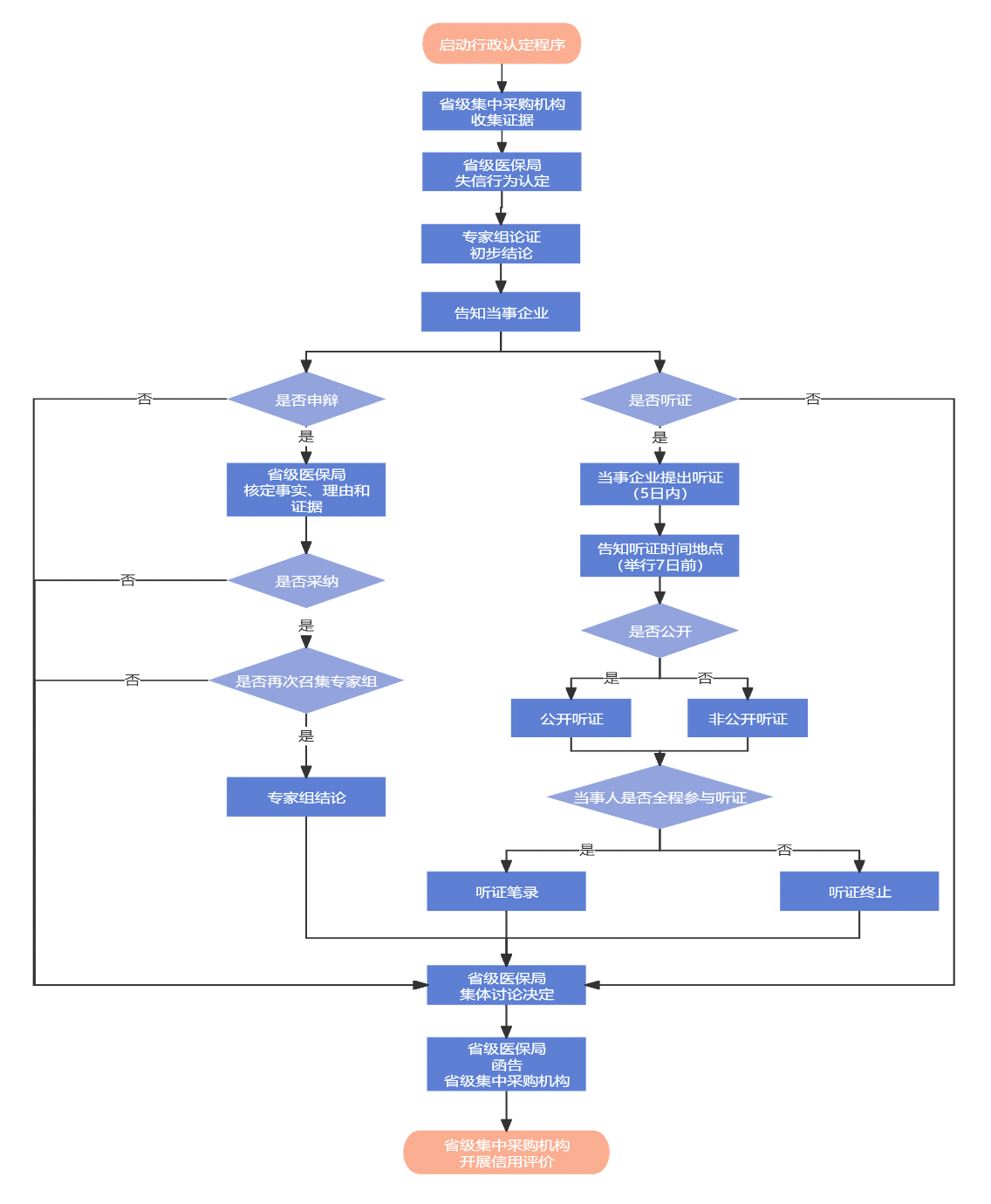

1. 规范评价流程

《2025操作规范》新增“行政认定程序”。省级医保局认定事实应遵循下图所示程序。

2. 加强评价结果应用

《进一步完善通知》明确要求定期将失信产品采购金额靠前的公立医疗机构名单函告省级医疗保障行政部门,省级医疗保障行政部门应在后续监管中予以重点关注。该措施是打通价采信评制度应用最后一公里的关键方案,亦是从公立医院采购结果层面检查价采信用评价应用的有效方式。

三、医药企业应对策略

(一)医药企业高度重视全面合规

为保障医保基金安全,国家各监管机构频频制定新规,始终坚持严的总基调。价采信用评价制度失信行为认定门槛变低,处置措施力度不断加强,留给医药企业的容错率越来越低。

医药企业应高度重视全面合规的必要性和重要性,尤其在价采失信事项目录清单所列商业贿赂、涉税违法、价格垄断、价格违法、抗拒监管、违规竞标以及违反承诺七个领域。我们建议,医药企业就该等七个领域的不合规行为[8]制定相关合规管理制度,建立风险评估机制,提高合规风险识别能力,完善合规审查机制,执行合规风险应对机制,快速采取有效应对策略,落实合规管理措施,降低违规风险发生概率,减小违规风险影响。

(二)充分利用新增“主动调整”机制

本次修订将省级医保局已经执行的预评价阶段修复机制正式纳入《2025操作规范》。医药企业在预评价通知时立即采取措施主动纠正失信行为并消除不良影响,省级集中采购机构可不予正式评价。

我们建议,医药企业可以充分利用主动调整机制,在预评价阶段积极主动采取有效措施,避免正式信评后被列入价采失信黑名单。纠正措施包括:(1)终止相关失信行为;(2)对涉案员工、委托代理企业采取法律和合同框架内的规范措施,直至解除雇佣、委托代理关系;(3)公开发布致歉声明消除不良影响;(4)提交合规整改报告并接受合规检查;(5)降价剔除虚高空间;(6)退回不合理收益;(7)有效指证失信行为的实际控制主体。

(三)加强对经销商和配送商合规管理要求

加强对委托代理的经销和配送企业的合规管理。医药企业可以通过以下方式实现对直接和间接委托的经销商及配送商的合规管理:第一,医药企业应制定合规政策和行为准则并要求其知晓并遵守;第二,医药企业与其签订服务合同时,明确约定医药企业有权对其履行情况进行必要的监督或者合规审核[9];第三,将价采信评制度所规定的失信行为列入负面清单,要求经销商和配送商签订承诺书明确其在服务过程中的禁止行为;第四,明确医药企业对经销商和配送商违反承诺的处置措施。

四、总结

总体来说,正如国家医保局答记者问时所述:本次价采信评制度的修订,标准更严、措施更严,医药企业一旦被评为“特别严重失信”后处置力度也很大。但,更为重要的是“寓防于评”,是破除医药企业不正当交易行为,敦促医药企业诚信合规经营,引导医药企业走上“改进质量、提高疗效、合规销售”的创新发展之路。在医药企业从战略高度改变路径依赖并不断自我突破之路上,合规经营和治理能力将成为未来医药企业在激烈市场竞争中脱颖而出的关键因素。

注释:

[1] 《关于以药品集中采购和使用为突破口进行深化医药卫生体制改革的若干政策措施》强调“综合运用函询约谈、成本调查、信用评价、信息披露等手段,建立健全药品价格常态化监管机制”。

[2] 《关于深化医疗保障制度改革的意见》第十九项 完善医药服务价格形成机制中规定:建立医药价格信息、产业发展指数监测与披露机制,建立药品价格和招采信用评价制度,完善价格函询、约谈制度。

[3] 摘自《国家医保局有关部门负责同志就价格招采信用评价制度修订情况答记者问》,发布日期2025年6月5日,http://www.nhsa.gov.cn/art/2025/6/5/art_105_16739.html,最后访问时间2025年6月20日。

[4] 《关于调整纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风部际联席工作机制成员单位及职责分工的通知》第四项纠风部际工作机制成员单位职责。

[5] 例如:2023年5月底至7月,审计署派出的审计组对广东省药品和高值医用耗材生产经销使用情况进行了专项审计调查。

[6] 例如:2025年6月4日,广西省横州市审计局发布《2025年5号审计结果公告:公立医院改革和药品医疗器械生产经销使用情况专项审计调查结果》。

[7] 根据《医药价格和招采信用评级的裁量基准(2020版)》第1.1条规定:本款所称医药商业贿赂行为包括医药企业实施的商业贿赂行为,也包括其员工(含雇佣关系,下同)或具有委托代理关系的经销企业实施的商业贿赂行为。医药企业发生员工实施商业贿赂行为,近三年在全国范围仅此一例且累计金额不超过10万元的,可暂不计入信用评级范围。

[8] 具体详见《医药价格和招采失信事项目录清单(2025 版)》。

[9] 《医药企业防范商业贿赂风险合规指引》第三章第四节。